|

| |

top |

gallery |

motif |

profile |

contact |

| new | 2023/12/24 砂絵でモザイク | 2019/01-06 2019/07-12 2020/01-06 2020/07-12 2021/01-12 2022/01-12 |

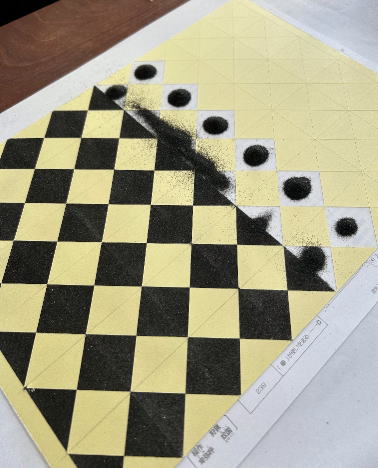

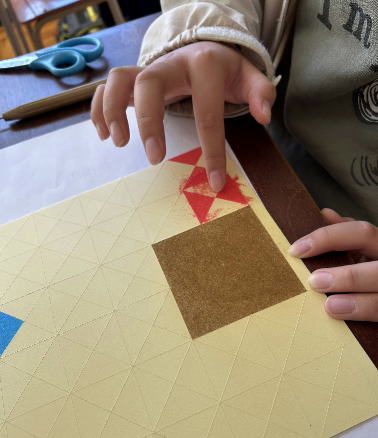

中学校美術の課題です。 毎年ではありませんが、ときどきとりいれている課題 「砂絵でモザイク」です。 市販の教材に砂絵セットというのがありまして、 大きな粘着シート(ゴキブリホイホイの大判のような)に、 剥離紙がはりつけてあって、 カッターナイフで好きな形に切り抜いて、剥離紙をめくって、 粘着シート部分に色砂を蒔いていく、というものです。 カッターでシートを切らずに剥離紙だけ切るというのは、 慣れないとちょっと難しいので、 縦横斜めに、 私が、あらかじめ切り込みをいれておいたものを 配布し、 生徒たちは、色鉛筆で配色下図を作り、 それをみて、砂で着色していくというわけです。    最初から切り込みが入っているので、 めくって着色するだけなので、作業はとてもラクで、 絵の具での着色ではないので、水加減がどうだの、 はみだしただの、そういうトラブルがまったくないのも、 楽しさにつながっていて、 美術ギライの子も、 けっこう夢中で取り組んでくれます。    幾何学模様を描いてもいいし、 なにか具体的な絵を描いてもいいし、 それは自由です。 小学生から大人まで楽しめると思うし、 癒やしアートにもなるのでは・・・・ 我ながら、なかなか良いアイディアと思っているのですが、 ただ一つ難点は、 私の準備がものすごく大変なことです。 1枚1枚、すべての画面に0.1ミリのズレもなく、 カッターで切り込みをいれるのは、 かなり疲れることで、 それを30枚近くも作らなくてはいけないのです。 何日もかかる作業になってしまいます。 (夏休みの宿題でした) 探しても、最初から切ってある教材などはありません。  なにげなく、教材カタログの一番後ろのページを開いたら、 なんと!!教材のアイディアが募集していました。 ここに書いて送ったら、もしかしたら作ってもらえるのでしょうか? うわぁ~~だったらいいなぁ~~ レポートにまとめるのは、またそれはそれで 時間がとられてしまいますが、 提案書を作ってみようかと思います。 |

||

| 2023/12/9 ナンキンハゼの制作 | ||

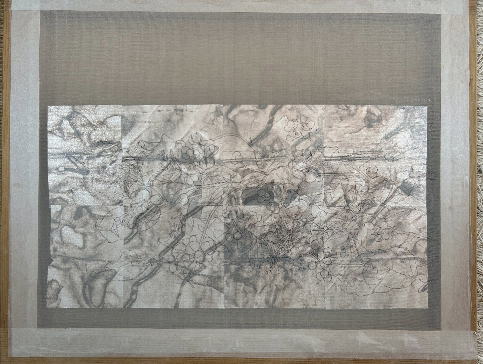

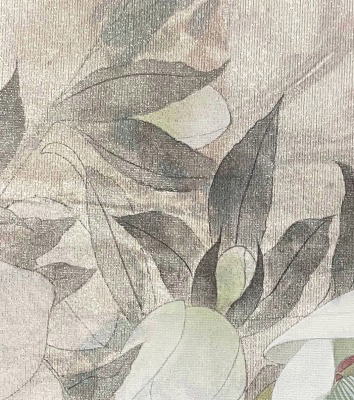

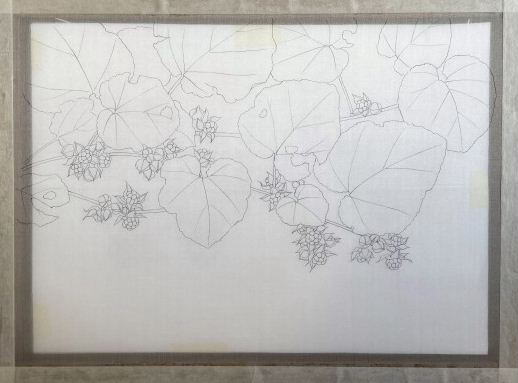

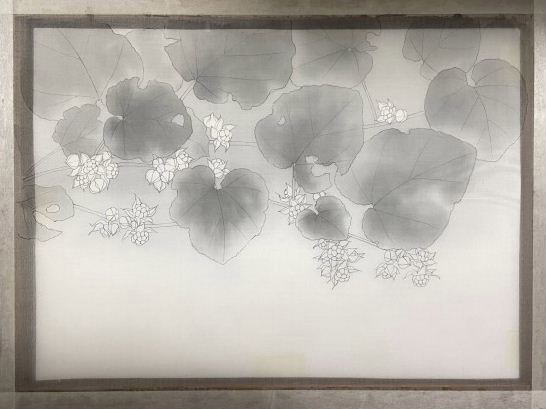

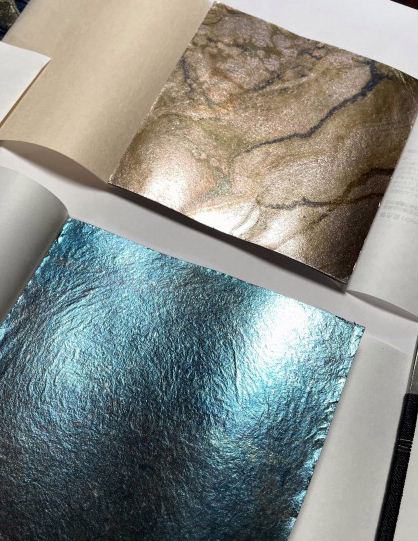

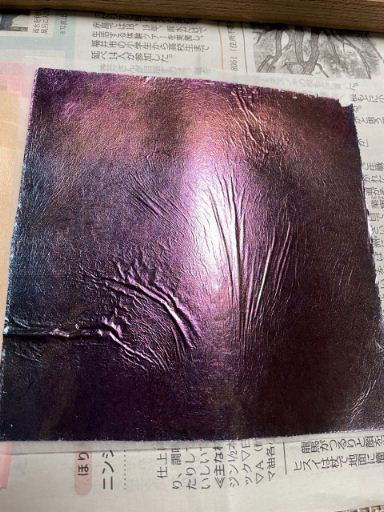

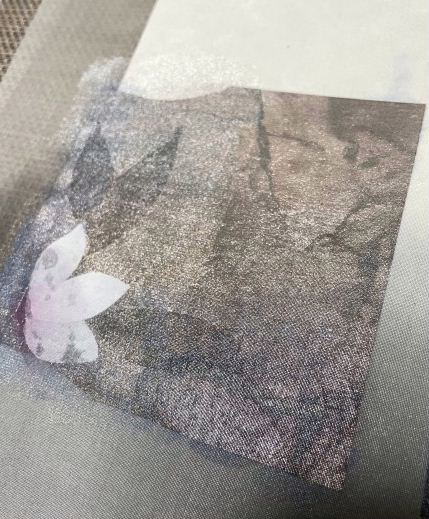

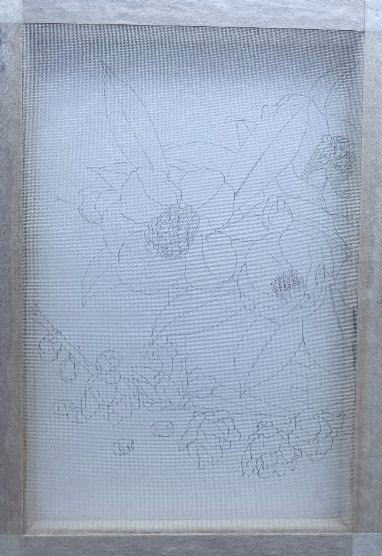

パソコンに不具合がおきていたので、 更新が遅れてしまいました。 写生したナンキンハゼをモチーフに、 晩秋の絵を絹本で制作。 絵絹に骨描きをしました。 トラブル続きの親和箔(虹彩箔)の裏箔ですが、 懲りずに再挑戦してみます。 実は、今回もすでに1回失敗していて (箔がきちんと接着していなかった) 最初からやりなおしているところです。  なんとか今回はきちんとくっついてくれたようです。 親和箔の絹地への接着はとても難しくて、 接着用の膠に潤糊という表具用の糊を30%くらい混ぜると しっかりと接着できることがわかってきました。 その上からのドーサ引きや着彩も問題なくできます。  アップでみるとこんな感じです。 |

||

| 2023/11/24 ナンキンハゼの写生 |

||

クリスマスリースなどの材料を栽培している生産者さんにお願いして ナンキンハゼのできるだけ自然なままの枝をわけていただきました。 紅葉の美しい植物ランキングをしたとしたら、 間違いなく10位以内に入るであろう ナンキンハゼ。 実もまた可愛くて、味わい深いものがあります。 大好きな植物なので、 身近な場所に植えたいのですが、 成長が早く、かなり大木になるので、 ためらっています。 |

||

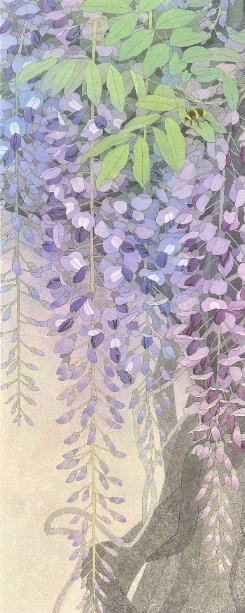

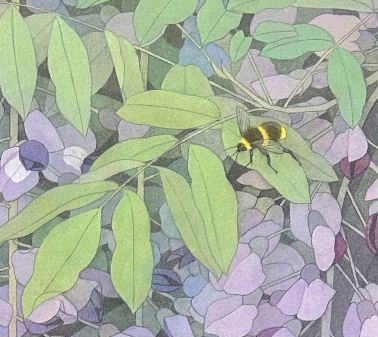

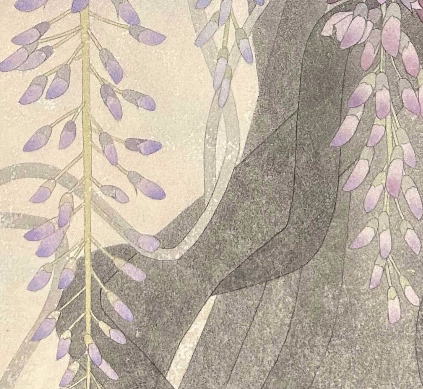

| 2023/11/10 紅藤 | ||

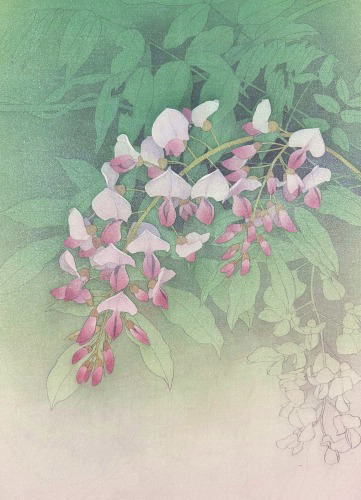

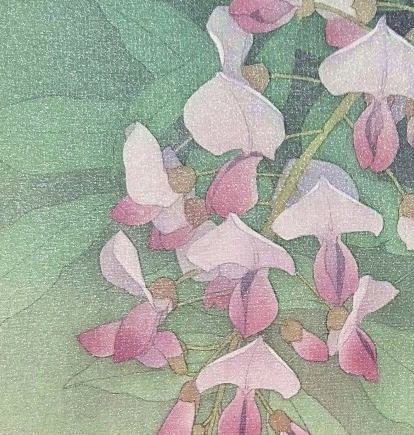

小晴紅藤 日本画 絹本 F4 藤を絹本で制作。 今年の4月に春日大社の万葉植物園で写生した藤です。 下図を描いていたら、画面の中の藤が、 私の友人のイメージに似ていることに気がつきました。 それならいっそと、 友人の雰囲気に少しでも近づくように描いてみました。 夢中になって描いていたので、 制作工程の写真を撮るのを忘れてしまっていましたが、 今回は裏箔など特別な技法は使わず、素直に。 仕上げに、キラを一刷毛。    |

||

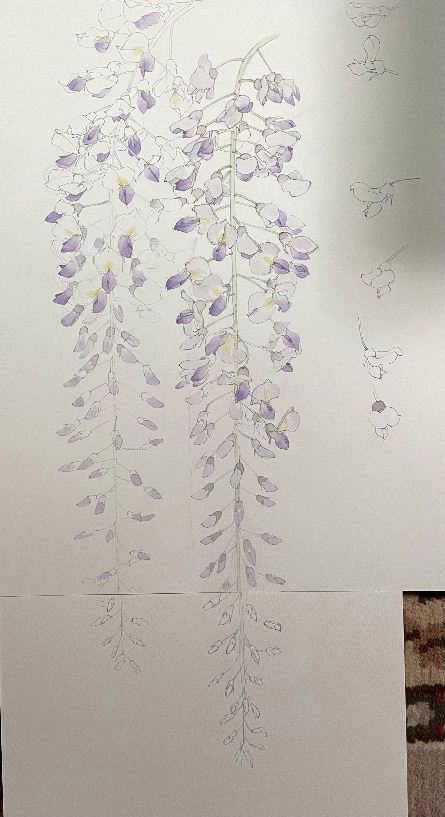

| 2023/10/27 藤花 | ||

藤花 日本画 紙本 WF3 結局なんだかんだで半年くらいかけてようやく完了。 花の多さにとらわれてしまい、描きたいものが描けなかった感じです。 やはりもう一度、絹地に描いてみようと思います。    |

||

| 2023/10/14 クリスマスローズ円形額装 | ||

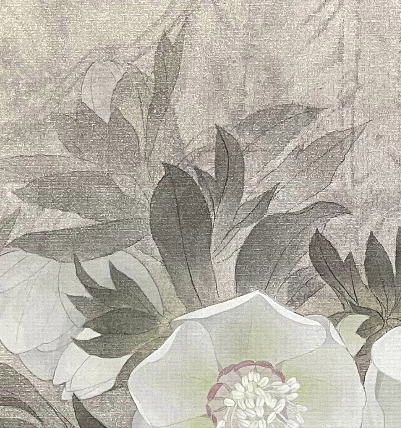

「クリスマスローズ・フローズン」 日本画 絹本 円形SM 8月に描いたクリスマスローズをさらに加筆し、 最終的に円形にして 額装しました。 絹地に描くと、その後裏打ち(薄い絵絹は透けるため裏に紙を貼ります)を しなくてはいけないのですが、 裏打ちすると色合いや雰囲気が変わってしまうので、 加筆が必要になってしまうことが多いです。 あまりにも変わりすぎたときは、 描き直すこともあります。 この絵は何度描き直していることか・・ クリスマスローズばかり描いていて、 この花によほど思い入れがあるのかと思われてしまいそうですが、 そうではなくて、 技法の迷い道です。    |

||

| 2023/10/7 鳥取民藝美術館 | ||

宿泊したホテルのすぐ近くに美術館発見 「鳥取民藝美術館」 昭和24年(1949年)に医師であり民芸運動家の吉田璋也が 創設しました。 民芸というのは、「民衆的工芸」の略。 その名の通り、民芸品と工芸品は兄弟的関係になるわけですが、 民芸品と美術品は、従来は相反するものだったと思います。 柳宗悦や河井寛次郎らにより、 “民衆の暮らしの中から生まれた美の世界” つまり、民芸と美術が融合し、 「民藝」という言葉が生まれました。 それまでずっと実用ばかりが重視され、 内に秘めた美しさを見つけてもらえなかった民芸にとっては、 大事件だったことでしょう。 美術界においても、 まったく新しいジャンルが登場したわけですから、 まさに大革命です。   障子の桟や、電気のスイッチパネルなど、 生活の隅々にまで民藝の息吹を感じます。 ふりかえれば、ずいぶん長い間、 自分にとって絵とはなにかを自問自答しながら 制作してきましたが、 絵もまた、日常と民藝のようなスタンスで 存在させられることができたら、 すごくしっくりくるのではないかと思えました。 もちろんこれは私の場合です。  美術館の隣はミュージアムショップ的に、 民藝を扱う店舗が。 創業は昭和7年なので、美術館よりもずっと古く、 日本で一番最初の民藝店だそうです。  高額ではなく、 手になじみ使いやすそうなものばかり、 それでいてじんわりと美しく、生活に彩りをそえてくれることでしょう。 |

||

| 2023/10/4 山陰海岸 | ||

大好きな伯母のお見舞いに鳥取へ。 末期癌の伯母は立ち上がることも困難になっていました。 年齢とともに、 近しい人が旅だっていくのを見送ることが 少しずつ増えてきて、 それはしかたがないことですが、 想像していた以上に重く苦しい・・ 誰もがみんなそういう思いをしながら 自分も歳を重ねていく・・。 人間であるがゆえの宿命ですが、 なぜそういう風に進化したのでしょうか。。 山陰海岸の海はいつも綺麗で、 碧の色が美しすぎるからなのか、 その奥底に深い悲しみが沈んでいるように見えます。 |

||

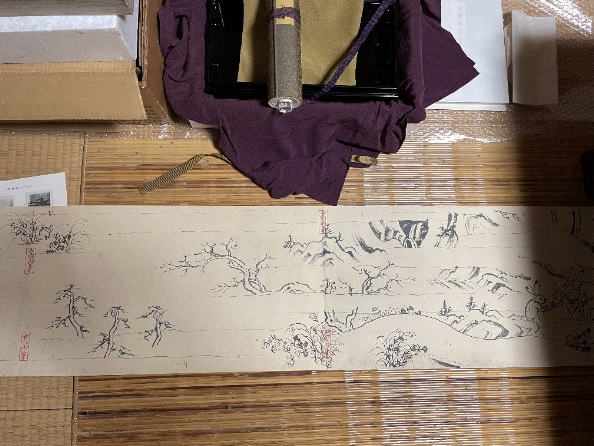

| 2023/9/16 鳥獣戯画巻 | ||

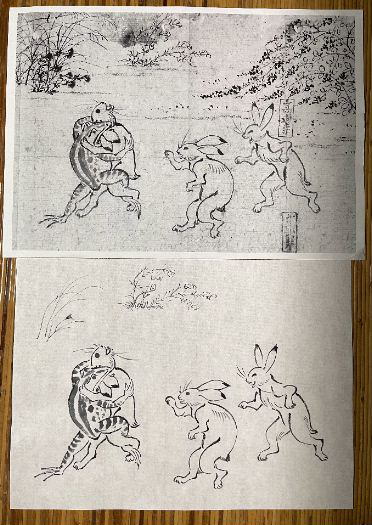

中学生の美術の課題に 鳥獣戯画の模写を取り入れたいと思ったのですが、 そのためにはやはり全体図の鑑賞もしたいところ。 原寸大の図録はいくらでもあるのですが、 やはり巻物の状態で見せてあげたいです。 現在、巻物の状態での原寸大復元品は、 良い印刷のものが販売されてはいるのですが、 新品だと価格が10万円近くしてしまいます。 かといって、中古をさがしてもほとんどみあたりません。 さらに探してみたら、 昭和54年に講談社から発刊された 復元絵巻があることがわかりました。 50年以上前のものですが、 有名古書店で取り扱っているものなら、状態も良さそうで、 価格もなんとかこれなら手が届きそうです。 思い切って購入してみました。   巻物はたった2本なのですが、 この箱の大きさ。  発泡スチロール  桐箱  和綴じの解説本  塗り箱  袱紗をひらいてさらに袱紗  ようやく出てきました。  冒頭のウサギとサルの水遊びシーン、 そうそう、この空間感、 これは図録では伝わってきません。 50年前の印刷ですが、技術の古めかしさなどは まったく感じられず、問題なしです。  花が咲き乱れる秋草と枯れ木と山水、 季節感がすばらしいですが、 ここは、図録ではカットされる部分でしょうね。  有名な、カエルとウサギの弓矢勝負の図、 射手と的までの距離、 これも長すぎて、図録にできないシーンでしょう。 でも、やはりこれも一目で見たい部分です。  実は、ミニチュアサイズのものを持ってはいたのですが、 上の原寸大のものと比べると、こんなにも小さく、 これでは伝わりにくいです。 今回買えてよかった。 それにしても、やはり絵巻はおもしろいです。 伴大納言絵巻や、信貴山縁起なども 手にとって巻いて見たくなってしまいます。 |

||

| 2023/8/31 描き直し② | ||

藤の絹本作品を描き進めてはいたのですが、 どうも違う気がして、いったん筆を止めました。 構図を作り直して、紙本にて再開。 また3日かけて骨描きしました。  サイズ的にはこんな感じ。 いくら技法の抽斗が増えても、 描き始める前に、的確な選択ができないと 迷いが増えるばかりです。 |

||

| 2023/8/23 描き直し | ||

暑さのため、大きな画面はちょっと中断。 以前、描いたクリスマスローズの色調が気に入らなかったので、 描き直しました。 トリミングはこれからです。     パール粉で、 フローズンな感じをだしてみました。 暑いので、願望が現れますね。 |

||

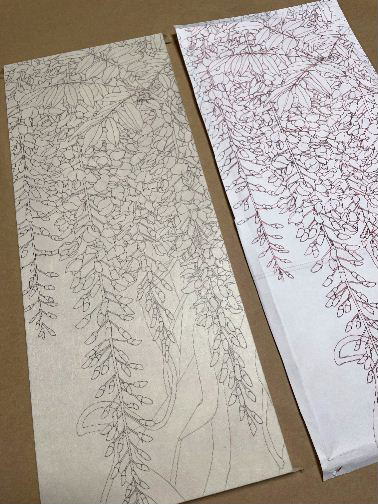

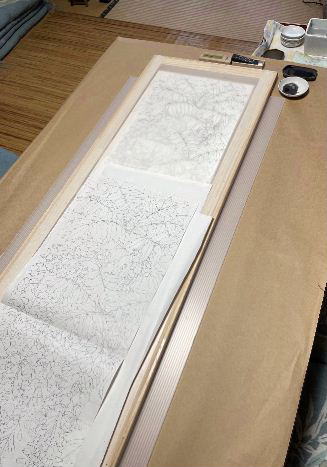

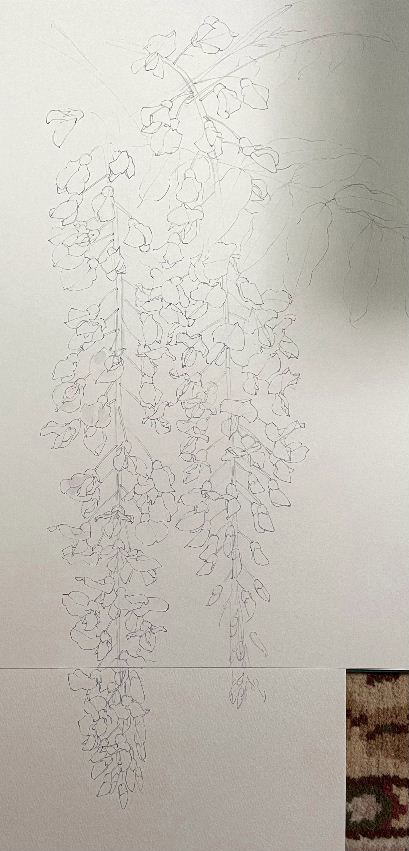

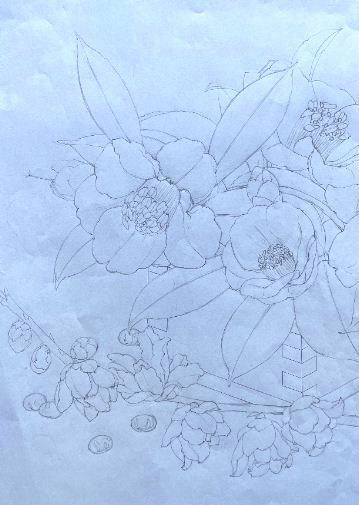

| 2023/8/10 藤制作(絹本) | ||

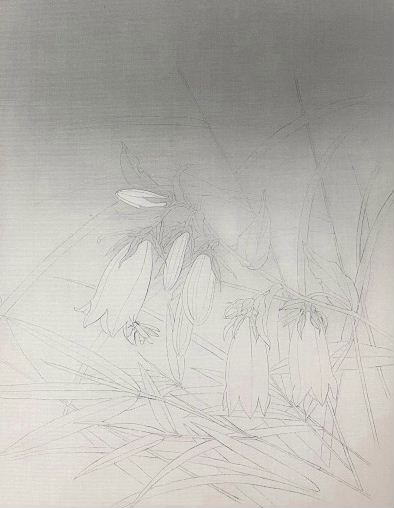

4月に写生した藤を作品として制作することにし、 大下図を作りました。  原寸大の小下図です。 描いているうちに長くなってきたので、 いっそ軸仕立てにしようかと思っています。  骨描き開始  3日かかってようやく骨描き完了しました。 。  墨入れをしました。 それにしても暑いです。 エアコンをつけているとはいえ、 連日気温は体温超え。 集中力が続かず、 細かい作業に時間がかかってしまいます。 |

||

| 2023/8/10 美術研修 | ||

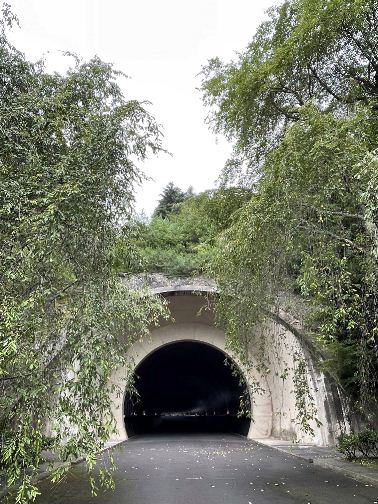

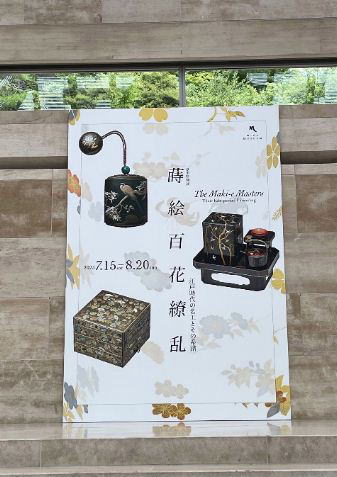

美術館主催の美術研修に参加しました。 テーマは、「これからの時代にできること」 美術館の強みはなんといっても本物をもっていること。 それを子どもたちにどうアプローチしていくか、 その一例を具体的に提案してくれる研修でした。  会場は滋賀県信楽にあるMIHOミュージアムです。 ここは、駐車場から山一つ隔てたところに本館があり、 まるで物語にでもでてきそうなトンネルをくぐって進みます。  トンネルの中はこんな感じ。 足のお悪い方は、 電気自動車で送迎してもらえます。  トンネルを抜けたら長い吊り橋を渡り・・・  ようやく本館がみえてきました。  天井が高く広く美しい館内。 周りは山の緑がいっぱいです。  研修は3つ。 一つめは、現在開催中の特別展 「蒔絵百花繚乱」の学芸員による解説付き鑑賞 蒔絵最盛期の江戸時代の超絶技巧の数々。 自分の国にこんなとてつもなく素晴らしい文化があるということを、 子どもたち全てに知ってもらいたいものです。  2つめは、プロの料理写真家になったつもりで、 尾形乾山の器に料理を盛りつけて撮影をする。 というもの。 食材と器を最高に美しく、美味しそうに見せるためには、 どのように盛りつけて、どのように撮影したらよいかを 考えます。  まずは器選びから。 レプリカですが、本物そっくりです。  そして食材えらび・・・・  そして本格的機材でプロのカメラマンさんのアドバイスで、 撮影します。 実際にやってみると、 まさかここまで難しいものだとは・・・・・ 自分のセンスのなさにつくづくがっくりです。  3つめは、書道半紙と筆ペンという身近な材料を使っての、 「鳥獣戯画」の模写。 具体的に、お手本の入手方法や、 紙と筆ペンのメーカーや種類も教えてもらえて、 とってもありがたかったです。 盛りだくさんな内容で、あっというまの一日でした。 信楽の近辺の学校などでは、 自分たちで作った器に、自分で料理の盛りつけをして、 写真を撮影する、 という課題を授業に取り入れているそうです。 さすが焼き物の町、信楽。 まず本物を見ること。 そして本物のすばらしさを知ることから、と思いますが、 その役割が美術館、ということなのですね。 器と料理の撮影の授業はなかなか難しそうですが、 鳥獣戯画の模写なら実践できるかも。 それにしても休館日にこれだけの研修を開いて下さり、 準備もとっても大変だったことと思います。 その熱意に深く深く感謝です。 ありがとうございました。 |

||

| 2023/8/1 中学校美術・スパッタリング | ||

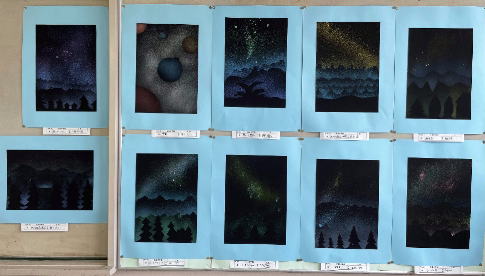

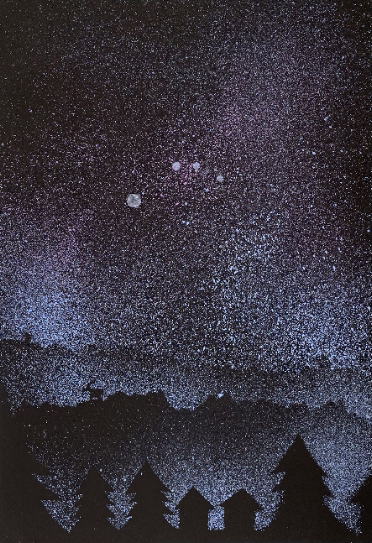

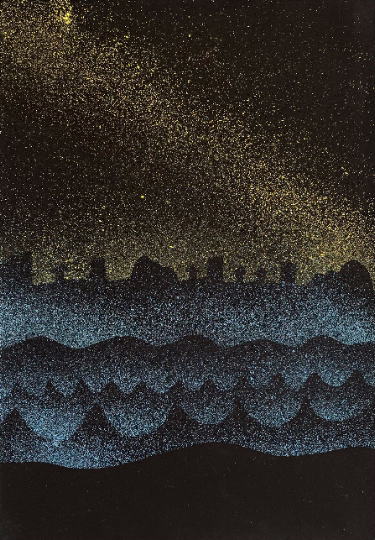

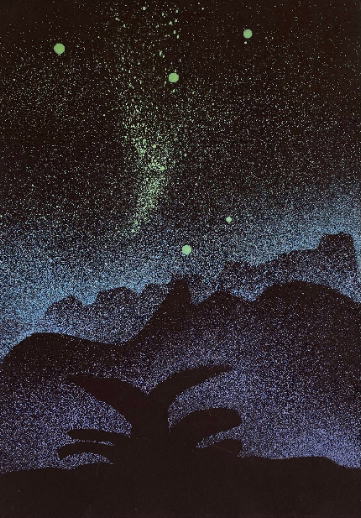

「アートとは、技術のことである。 眼にはみることのできない精神を物質化するための」 現代アート作家の杉本博司さんの言葉です。 美術には、術という文字が入っているように、 表現したくても「すべ」をもたなければ 構想も発想も貧弱になってしまうのではないでしょうか。 ・・ということで、1学期1年生は、 網と歯ブラシと絵具でスパッタリングをやりました。 スパッタリングは、小学生もしくは幼稚園でも 経験しているかもしれないので、 もう少し発展させて、絵画作品を制作しました。  「鹿しかいない」 遠景中景近景の3つの型紙を作り、 夜空を背景にした景色を描こうという課題です。 中景に小さく鹿がいます。  「波と町と満天の星」 型紙は3枚でいいよと説明しましたが、 がんばって5枚もつくりました。  「思いをとどけに」 空には彗星のような流れ星。 大きく波しぶきがあがり潜る鯨。 とても素敵なタイトル。 私には、タイトルセンスがないので、見習わなくては・・  「宇宙」 見上げたところにも景色はある。 いろいろ、なるほどーと思わせられます。 アイディアスケッチと型紙つくりに2時間。 スパッタリングに2時間、計4時間の課題でした。 しかし、 “15歳の夏休み”なんていい響きなんでしょう! いいなぁ~~ たくさん思い出をつくってね。 |

||

| 2023/7/14 蛍と蛍袋・・絹本裏箔 | ||

蛍の絵なので夜の景色。 絵絹に骨描きと薄墨をいれたところです。 宵闇に儚げなもの同士。 いっそ線描きのまま、この先、 極力筆をいれないほうがいいようにも思えますが、 青貝箔の裏箔をやってみたいので、 このまま制作を続けます。  さらに描いて、裏から青貝箔を押しました。 以前も気になりましたが、 青貝箔を裏に押すとなぜこんなにも色が変わってしまうのか?  裏からみたところはこんなにも ギラギラなのに。 でもこのギラギラの上から膠液などを塗ると、 そこだけ退色したようになります。 はて・・??? 箔の製造元に問い合わせたところ、 青貝箔の特性として、 トップコートなどがかかると色が変わってしまい、 それはどうしても防ぎようがない、 とのこと。 なんだ・・・・そうなのか。 ということは、このギラギラをいかしたような絵は 日本画では描けないということになります。 残念。 でもテカリは残っているので、 そのまま描き続けることにしました。  予定よりもかなり彩度が落ちてしまいましたが、 とりあえず着彩完了としました。  写真ではわかりにくいですが、 実際には、けっこうテカっていて、箔足もみえています。 円形の絵にしようと思っていましたが、 長方形でもいいかも。 とりあえず裏打ちをして、 また考えようと思っています。 |

||

| 2023/7/5 正解と完成が見えるArt | ||

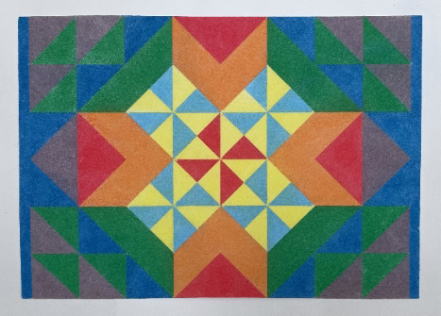

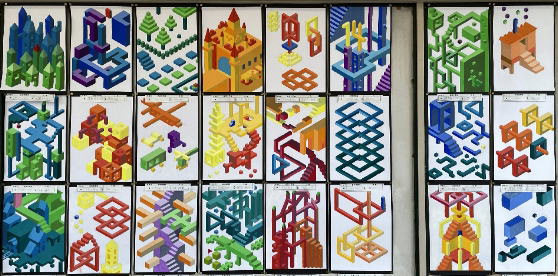

(クリックで大きくなります) 久々の中学生美術ネタ。 現在の美術教育は、 “創造の翼を拡げて自由に描こう!” だの “正解がないのが美術、失敗を恐れないでのびのび描こう” だの・・・。 失敗を恐れるなといいつつ、 その後、評価(=成績)がつくのだから、 萎縮してしまうのは当然でしょう。 以前、 平面立体とりまぜた“何でも好きなもの作っていいよ”課題を 出してみたところ、 半数くらいの生徒は途中で迷子になり、 制作が止まってしまいました。 見ていてあまりにかわいそうだったので、 その次に、 ガチガチに縛りだらけの課題を出してみました。 それがこの等角投影図の平面構成です。 色数も制限しました。 でも、どれも個性がでているし、 夢中になって 描いているのが、画面からもわかります。 「正解と完成が見える課題」 自由に羽ばたくには、安心が必要なのではないでしょうか。 全員がクリエイターやアーティストになるわけではなし、 中学生の美術なんて こういうサービス満点な課題でいいんじゃないのかなと 思えています。 |

||

| 2023/6/24 青貝箔に蛍 | ||

これは試し描きです。 梅雨は蛍の季節。 夜になると、 家の周りにも飛んでくるようになりました。 ずっと使ってみたかった「青貝箔」 名前の通り、夜光貝の螺鈿のような色合いの金属箔で、 銀箔を酸化したものです。 見た目は酸化チタニウムに似ています。  角度を変えるとこんな感じに反射します。  裏はこんなです。 青貝箔は、片面がブルー一色で、 もう片面はピンク色が混じっています。 ピンクが混じっているほうが、青貝らしい感じがするので、 本当はこっちが表なのかも・・・。 蛍の光をエアブラシで描こうと思って エアを吹き付けたら貼った箔が吹き飛んでしまい、 穴があいてしまいました。 これでは使えません。 試し描きでよかったです。 |

||

| 2023/6/10 絹本裏箔 クリスマスローズM8 | ||

クリスマスローズ・オリエンタリス 日本画絹本 M8 骨描き、墨入れ、裏彩色を終えた段階で、 箔の入荷待ちをしていたので、 早く仕上がりました。 今までの裏箔作品の中では1番大きなサイズです。 今回使用した虹彩箔は定着がきわめて悪いため、 ここまでのサイズで制作するのはかなりハイリスクな気がします。 なんとかこのまま剥離等することなく 梅雨をのりきってくれたら安心なのですが・・・  クリスマスローズ・オリエンタリス 部分    |

||

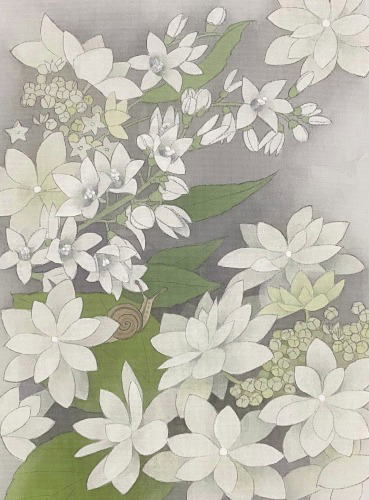

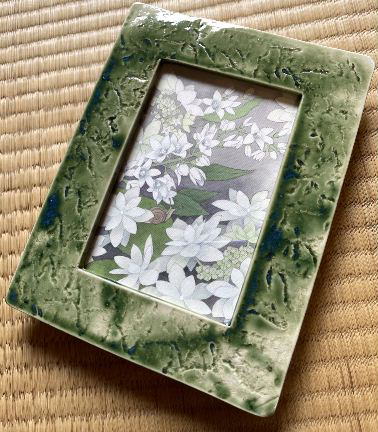

| 2023/5/29 緑釉陶額・ミニアチュール かたつむり | ||

「かたつむり」 日本画 絹本 90mm×140 ハガキよりもやや小さめのミニサイズ日本画です。  額にいれたらこんな感じです。。  描き上がったら、ちょうど注文していた金属箔が届きました。 いよいよ絹本裏箔のやや大きめサイズの作品に とりかかろうと思います。 |

||

| 2023/5/27 緑釉陶額・ミニアチュール かたつむり | ||

ちょっと織部焼きっぽい色合いの 緑色の釉薬の陶額です。 画面サイズはちょうどハガキ大です。  今ちょうど真っ盛りのウツギと、アジサイを描くことにしました。  アジサイの色合いをどうするか悩みます。  両方スッキリと白い花にしました。 今回も絹地に描いてみました。 細部を整えて完了です。 |

||

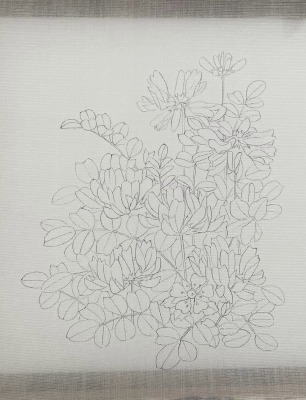

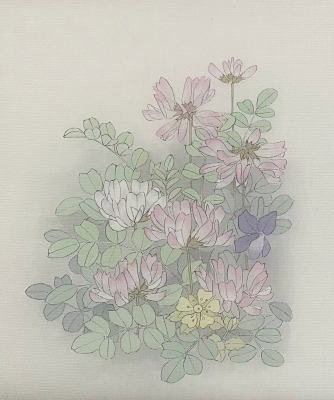

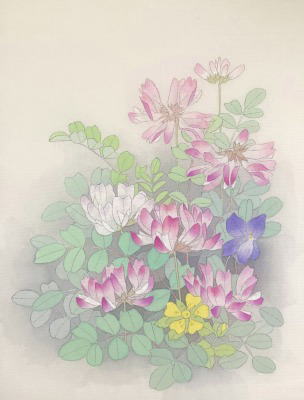

| 2023/5/22 白釉陶額・ミニアチュール れんげ草 | ||

日本画 絹本 「れんげ草」 ミニ(83mm×125mm) すでに本画よりもかなり拡大しています。  額にいれてみました。  |

||

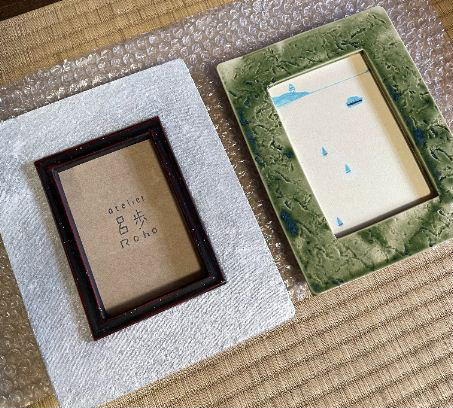

| 2023/5/12 陶額・ミニアチュール | ||

製造元に注文している金属箔がまだ届かないので、 小品を制作することに。 以前購入したアトリエ呂歩さんの陶器の額。 緑色の方はポストカードサイズ、 白い方は名刺2枚くらいのミニサイズです。  まずは白いほうに。  小さくても絹本で。  ふんわりと裏彩色  表から彩色  トーンを整えて あとは細部の描き込みをします。 |

||

| 2023/5/07 法隆寺と藤 | ||

長かったGWもようやく終了。 5月に入ってから我が家は絶えず泊まり客があり、 旅館の女将状態でとても休息どころではありませんでしたが・・ (同じ思いをしている家は田舎には多いでしょうね) GWの前半に、何年ぶりかに美大時代の友人と奈良で再会。 これまた何年ぶりかに法隆寺にいきました。 修学旅行生でにぎわっていたものの、 彼らが通り過ぎてしまうと、 穏やかな静寂が。 京都と違って、斑鳩はとても閑かです。 それにしても、 この年齢になって訪れる法隆寺は なんと見どころが多いことか。 若い時に理解できなかったことが味わえる。 そう思うと、歳を重ねるのも良いものかもしれません。  場所を移動して、春日大社の万葉植物園へ。 今までどうも縁がなく、ようやく初めて中に入ることができました。 藤が見事でした。  他の入園者の方が映り込んでくれたおかげで、 藤の樹の迫力がわかります。 藤をこんな角度から見られる庭は他にないのではないでしょうか。  珍しい八重咲きの藤  香り高い紅色の藤。  最後は、やはり春日大社の砂ずりの藤。 圧巻でした。 奈良といえば鹿、ですが、 私の中ではこれからは、 奈良といえば藤、に変わりそうです。 |

||

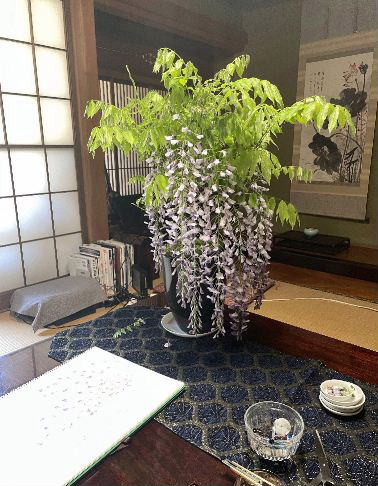

| 2023/4/26 藤の写生 | ||

去年購入した鉢植えの藤。 去年は1房だけだったのに、 今年は見事にいっぱい咲いてくれました。  上から(下から?)順番に咲いて、 最後に房の先へと進みます。 咲き終わった花は、ポロポロおちて・・・ こうしてみていると、開花している状態は1日~2日のようです。  画面からはみだしたので、 紙を足しました。 なんとか日本画作品にしたいと思っていますが、 どんな風に構成しようか・・ 何に描こうか?何で描こうか? などと考えているときが1番楽しいです。 |

||

| 2023/4/18 クリスマスローズ裏箔 | ||

クリスマスローズ(絹本) 0号 ようやく0号の空き額にいれる絵が描けました。    でも、まだ箔屋さんからは、 虹彩箔の再入荷の連絡はきません。 そういえば、5月とのことでした。 小さいサイズなら、 待っている間に、もう1点描けるかも、 です。 |

||

| 2023/4/10 もう少し裏箔実験 | ||

蕾が持ち上がってきたときのクリスマスローズを 大急ぎでスケッチ。 30分で形が変わっていきます。  エスキースを作ってみました。 虹彩箔を裏箔にして、 やや大きめの画面に白っぽく仕上げたら、 大理石の壁に描いたようになって おもしろいのではないか・・・と思ったのですが、 なんと!虹彩箔が製造元で品切れに! 今から製造して再入荷は5月以降になります。 とのこと。 バラ売り(1枚ずつ)なら、7枚在庫があります。 とのことでしたので、 とりあえず購入して、 試しに小さいサイズで描いてみることにしました。  骨描き後墨入れ、着彩。  裏から虹彩箔。  もう少し白っぽくしようと思います。 |

||

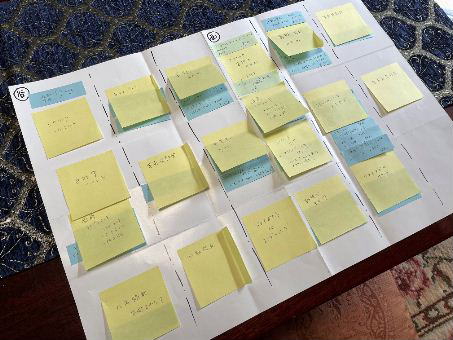

| 2023/4/6 新学期の準備 | ||

新学期まで秒読み段階。 今年度の課題の年間スケジュールを組み立てています。 黄色い付箋は課題でブルーのは準備する画材や道具。 今、私が勤務している2校の中学校は、 1校は近所の公立の中学校、 もう1校は私立の不登校特例校です。 不登校特例校には美術室がなく 教室の机の上でできる内容にしないといけないため、 2校とも同じ課題というわけにいかず、 結局、2校合わせて20種類の課題になりました。 どちらも例年と大きく違うのは、人数です。 公立のほうは、今までの人数の半数の入学しかなく、 不登校特例校は例年の約3倍の人数で、 この2校を比べた場合、 不登校特例校の方が人数が多いのです。 山間部の小さな学校なので、 公立の人数がだんだん少なくなっていくのは 当然なのですが・・。 令和5年の現在、 日本全国で不登校特例校の中学校は25校。 文科省は300校の設立を目指しているのだとか。 自分に合った学校を選べるのはいいことなのですが、 世の中に、 大きな心の傷を負った子どもが多いのは、 なんともいたたまれない気持ちになります。 「臨床美術」という言葉が頭をよぎります。 美術によって心の療養をする 芸術療法の一つなのですが、 専門的に学ぶにはかなり壁が高く、 私の場合は実践あるのみなのですが、 なんとかして、創る=楽しいと 感じられる授業にしたいと強く思っています。 |

||

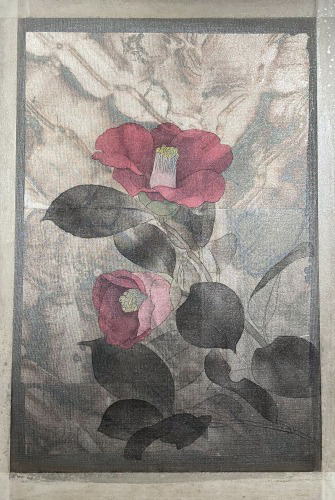

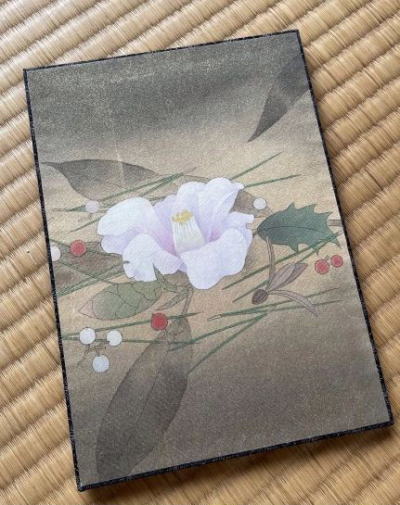

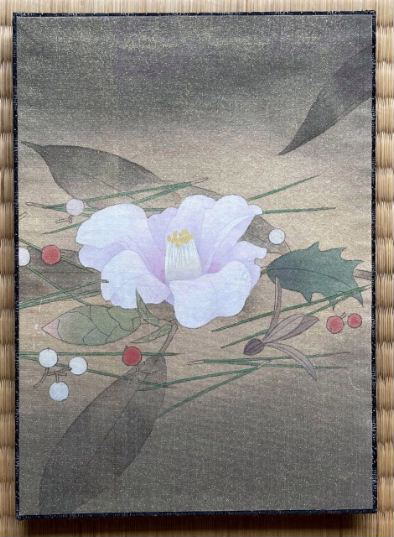

| 2023/4/3 椿一枝 | ||

椿一枝 日本画 絹本 変形(146mm×210mm) 箔の定着とテカリのコントロールと、裏打ち後の変化のしかたが 少しわかってきました。  椿一枝 部分  椿一枝 部分  椿一枝 部分 |

||

| 2023/3/26 江之浦測候所 | ||

勤務している学校が春休みになったので、 私も充電。 かねてより訪れたかった江之浦測候所へいってきました。 杉本博司さん監修の広大なアートスペースです。 江之浦測候所については、 テレビでも本でもネットでも、 かぞえきれないくらい紹介されているので、 場所や展示内容等についての説明は省きますが、 昨年暮れの春日大社国宝殿での企画展同様、 「気配(けはい)」をアートとしている、と 感じました。  敷石、積み石、木塀、植栽、そしてメインの井戸 丸ごとで一つの作品と言えます。 ここでは、 いかに見せるか、いかに感じさせるかということが アートなのです。   冬至の日には、日の出の陽光が このトンネルに真っ直ぐに射し込むよう設計されています。 「測候所」という名前がついている所以です。   古いものに美しさが宿るのは何故なのか、 神さびるとは、感覚的にどういう意味なのか、 杉本博司さんの作品はいつも私の疑問に答えてくれます。       無駄なものはなく、足りないものもなく、 すべてに意味があってそこに在るので、 見る側は十分に感覚を研ぎ澄ませて臨まなくてはいけません。  一つの展示物の前に立ち、見渡すと、 遠景に海、そして近景にはミカン畑や竹林、 そして別の展示物も目に入ります。 それぞれが呼応しあって、 大きな一つの作品となっています。    背丈を超えるくらい生い茂る菜の花。 むせかえるような強い春の香に、全身が包まれます。   借景は、海や山だけではなく、 雨水のきらめき、鳥の声、その日の天気による空気、 そして少しずつ積み重なっていく悠久の時。 それらすべてがこの場所を アートとしてのさらなる高みへと作り上げていくのだと思います。 杉本博司さんは、将来ここが遺蹟となることを望んでいるのだそうです。 5000年後の再訪を、カタツムリに約束。 |

||

| 2023/3/22 急いで冬の絵 | ||

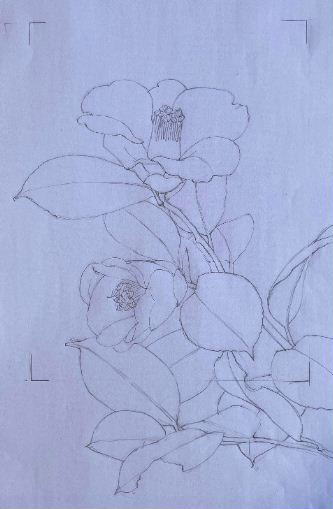

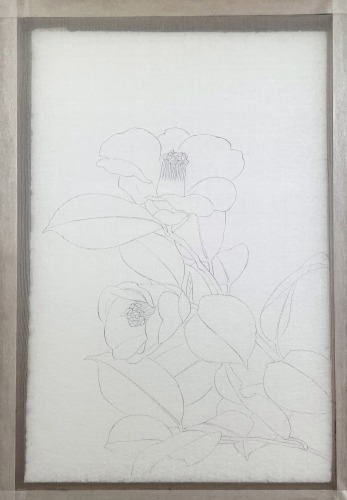

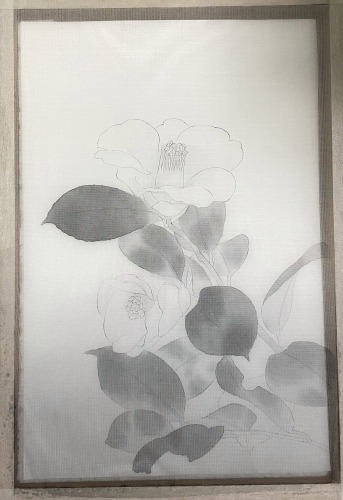

虹彩箔の裏箔技法。 冬苺は、モチーフの着色部分が小さかったのですが、 もう少し大きめなものを描いたらどうなるのか、 気になります。 高校時代の先輩から美しい形の椿をいただいたので、 描いてみることにしました。 私の中では、今回の裏箔によるマチエールは、 冬、または夜のイメージがあるので、 全速力でやってきた春を横目に、 いそいでスケッチ。 そして急いで下図を作りました。  下図です。  絹地に墨で骨描き  墨入れ。 画面の下のほうにも薄墨を入れました。  絵の裏側から、花に着色しました。  裏から、虹彩箔を押しました。 前回よりもシワを作らず、上手に押せたのですが、 余分な箔を羽箒で取り除こうと思ったら、 そこから破れて少し剥がれてしまいました。 破れた部分をなおすのに、かなり手間取りました。 やはり割れやすく剥がれやすいようです。 箔足(箔の重なった部分)は、表からだとほとんどわからないので、 このままにしておけばよかったです。  表から見たところです。 花の上に斜めの線が表れています。 ちょうど茎と同じ角度で、平行線のように出てしまってるのが、 気に入りませんが、 箔は裏に貼っているので、どうしようもないです。 どんな模様がでるのかは100%賭けですね。  表から、パールアフレア(雲母)を全体に塗り、 下の方には、群生色の雲母、 その後、モチーフに着色しました。 まだかなりおどろおどろしいですが、 前回同様、ここまでの作業を繰り返してみようと思います。 |

||

| 2023/3/12 冬苺(絹本&裏箔) | ||

「冬苺」 日本画 絹本着彩 M3 こんな感じでトリミングして、とりあえず完成です。 このあと裏打ちをするので、どうなるかちょっと気がかりですが、 虹彩箔は、純金箔よりもかなり厚みがあるので、 たぶんたぶん、今の状態とそんなに変わらないのではないか・・・ と思っています。  「冬苺」 部分  「冬苺」 部分  「冬苺」 部分 |

||

| 2023/3/9 裏に虹彩箔 | ||

絹の裏に虹彩箔を押して、 冬苺を描いてみようと思います。 まずは墨で骨描き。  薄墨を入れました。 絹はぼかしがきれいにできます。  裏彩色で、苺に着色しました。  さて、問題の虹彩箔の箔押しです。 表面の樹脂コーティングのせいか、 絹への定着が極めて悪いです。 箔の製造元に、問い合わせてみたところ、 『捨て膠(箔押しする部分にあらかじめ薄い膠液を塗っておくこと)を 2回以上行うか、または、 弊社オリジナルの箔接着液『くっつきMAX2』を、 お使いになることをお勧めします』 ・・・とのこと。 『くっつきMAX2』は、グレーの色がついているということだったので、 これでは裏箔には使えません。 やや薄めの捨て膠を3回行ってみました。 (今までは1回だけでした) 若干空気が入ってシワになったものの、 ほぼくっついています。 捨て膠3回の効果はあったようです。 上から、ドーサを2回塗っておきました。  表からみたところです。 おどろおどろしい画面です。 写真ではわかりませんが、ギラギラ反射しています。  表から、パールアフレアという名前の雲母素材の絵具を塗って、 その後、葉に薄墨を塗りました。 パールアフレアがメタリックな絵具なので、 箔のテカリはそのままで、 虹彩箔の墨流し模様を少し抑えることができました。 雲母は、比重が軽すぎるため、 上から絵具をかぶせても表面に浮き上がってくる性質があります。 そのため、かなり扱いづらく、 過去に何度も失敗して、もう使用を封印した絵具でした。 まさか、また使う日がくるとは・・・ どうやら、パールアフレアは絹との相性がいいみたいです。 不思議なことに浮きがありません。  表から、苺を塗りました。 パール→葉に墨入れ→苺の着色、 この工程を数回くりかえしてみようと思います。 |

||

| 2023/2/27 節分草 | ||

セツブン草という植物をご存じでしょうか。 家の近くにずっと前からこのような立て札が立っていて、 気になっていました。 調べたところ、 名前の通り、節分あたりの寒い時期に開花する キンポウゲ科の植物だそうです。 画像をみると、 すごく可憐で繊細で美しい。 是非、見てみたいです。 去年も一昨年もチェックしていたのですが、 2年続けての大雪で、見ることが叶わず。。 今年、ようやく会うことができました。  地面一面に開花していました。   夕方、日が沈む直前だったので、 きれいに撮影できなかったのが残念ですが、 想像通り・・・いえ、想像以上に美しく、 そして、想像以上に可憐でした。 花の直径は、わずか1.5㎝くらいしかありません。 こんなに小型の花だったとは! しかし、先日の冬苺といいセツブン草といい、 昆虫が少ない今、受粉や種まきを手伝ってくれるのは、 鳥くらいでしょう。 こんなにも地面近くにひっそりと咲いたり実ったりしていては、 ぜったいに気付いてもらえないと思うのですが、 いったい誰のために実って、 そして花を咲かせているのでしょうね。 |

||

| 2023/2/23 冬苺スケッチ | ||

冬苺の写生 透明水彩 先日の裏箔実験。 薄墨で染めた絹地の裏に虹彩箔を押し、 表から、色つきのパール絵具(雲母)を塗ったら、 おもしろいマチエールが作れたので、 それに合わせたモチーフはないか 探したところ、冬苺が合いそうでした。 冬苺は、別名寒苺、 名の通り、冬の寒い時期に結実します。 つる性で、地面を這うように生えていて、 小さな紅い実は大きな葉の下や雪の中にひっそりと。 熟すと甘くて美味しくて、 子どもの頃は見つけると、必ず食べていました。     |

||

| 2023/2/11 裏箔いろいろ実験 | ||

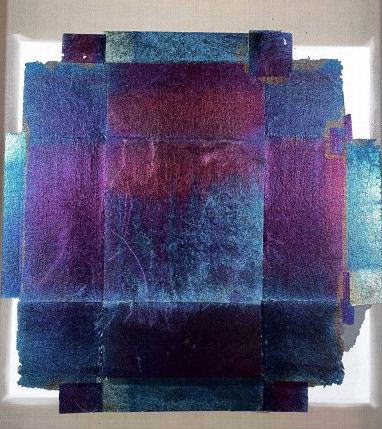

前回からの続き。 純金箔を絹本の裏面に押しして、 さらに裏打ちしたらテカリはどれくらい減少するのか、 について。 金箔1枚だけでは、画面が余るので、 他の金属箔も試してみることにしました。 上の画像は、青貝箔(下)と虹彩箔(上)、 青貝箔は、玉虫箔という名前で販売しているメーカーも ありますが、実際に同じものなのか違うのかは、 比べていないので、わかりません。 青貝箔は、銀箔を硫黄で変色させたもの、 虹彩箔は、銀箔を樹脂でカラーコーティングした後、 マーブル模様をつけた箔で、 質的には、親和箔と同じです。 親和箔は、絹への定着が極めて悪くて、 過去に苦い失敗経験が何度もあるので、 敬遠していましたが、 模様が面白いのと、色数が豊富なのが魅力なので、 再び試してみることにしました。 虹彩箔は、今回は、「淡色」という色を使いました。  さっきの青貝箔を裏返したところです。。 表はブルーですが、裏は鮮やかなピンク色です。 箔を2分割して、両方の色を試してみることにしました。   1番上から、青貝箔ブルー面、 青貝箔ピンク面、 虹彩箔、青貝箔ブルー面、 純金箔、です。 最初、青貝箔を押すとき、 あかし紙から滑り落ちて、、割れてしまいましたが、 2回目は上手くいきました。 青貝箔も虹彩箔は、あかしは、蝋引き紙ではなく、 油紙(自作)でしたほうが良いようです。   絹本の画面を表からみたところです。 あれれ、ちょっとびっくりです。 純金箔は、表からみても、 さほど変わらないのですが、 青貝箔と虹彩箔は、かなり変わりました。 布の裏に貼った感じがありありと。 もちろん発色もかなり悪くなりました。 でも逆に、これくらいテカリや発色が抑えられたほうが、 作品作りの幅は拡がるかもしれません。  肝心の純金箔の裏箔の裏打ち後です。 (左半分だけ裏打ち) 布目の立体感が少なくなるので、 ぺたっとした感じにはなりますが、 テカリは失われませんでした。 たぶん、純金箔も、洋箔同様、 裏打ちしても、テカリはさほど失われなさそうです。 では、なぜ、私の前作で、裏打ち後、 テカリがなくなってしまったのか・・。 あと、考えられるのは、 裏箔後、表から墨のグラデーションを強めるため、 墨を塗ってカラ刷毛でこすったのが、 原因である可能性が高いです。 純金箔は薄くて柔らかいので、 絹の目の奥まで入り込んで、 表からのカラ刷毛で掻き出されてしまった。 裏打ち前は、裏からの透過光で 光ってみえていた・・・ ということかなぁ~・・   発色とテカリが悪くなった 青貝箔と虹彩箔の裏箔の表側から、(ややこしい・・) 色つきの雲母を塗って、 墨と胡粉を試し塗り、 その後、裏打ちしてみました。 虹彩箔の胡粉部分に、ナゾのシミができたのが、 気になりますが、 発色とテカリがほど良く調節できて、 独特の雰囲気がだせたかと思います。 これで、剥がれや浮きなどのトラブルが起きなければ、 使えるかも・・です。 |

||

| 2023/2/3 初春侘助描き直し | ||

初春・侘助 日本画 絹本 SM 描き直しました。 前回とは画面サイズを変えて、 椿の色も少し濃くしてみました。 画像ではわかりにくいですが、 金のテカリは結構しっかりとでています。 このままの状態で裏打ちできるといいのですが・・・  テカテカしています。    先日、裏打ち後の裏箔のテカリがどうなるのか、 実験してみたのですが、 テカリはまったく変わらないどころか むしろテカリが増したように思われました。 今回は上手くいくかも・・ でも、これは洋箔(真鍮箔)なので、 純金箔も同じようにいくかわかりません。 やはり試してみなくては・・ しかし、洋箔は絹枠に貼られている状態では、 純金との違いがわかりましたが、 裏打ちしてしまえばほとんどわからないように感じます。 洋箔のほうが扱いやすいし、 今後、裏箔には洋箔の方がいいのかもです。 |

||

| 2023/1/24 裏打ち後の裏箔 | ||

先日の「初春・侘助」を、裏打ちして愕然。。 金箔の輝きがすっかり消えて、 絵の具が生々しいわりに発色が悪くなってしまった。 画面から精気がなくなってしまいました。 全面裏箔なので、 裏打ちの影響はでないだろうと思いましたが、 かなり影響でてしまいました。  今回の表装は、 絵のサイズが小さいので、 カードのような感じにしようと思い、 別布の縁をつけてみたのですが、 それも裏目にでて、絵の縁が凸凹になってしまいました。    上から加筆して、ちょっマシになったものの、 金箔の輝きがなくなったのと、、周りの凹凸は なんともできなかったので、 これではなぁ・・・  しかたがないので、もう一度、 最初から描きなおすことにしました。 サイズと構図も少し変えて。 やれやれ・・・ |

||

| 2023/1/16 立春・卜伴 | ||

散歩の途中どこからか良い香りが。 蝋梅でした。 好きな花の香りランキングで(自分の) 上位に入っています。 こうしてみると、 真冬に咲く花、けっこういろいろありますね。 このスケッチは、卜伴椿(ぼくはんつばき) 最近の品種改良種かと思ったら、 大阪の貝塚市には、 実は樹齢300年の木もあるのだとか。 代表的な古典椿の一種だそうです。 卜伴椿が咲くのは、もう少し先ですが、 蝋梅との組み合わせで描いてみたいと思いました。  木の升と炒り豆を添えて、 立春というタイトルにしようと思います。  画面に墨でトレースしました。 今回も、絹に描いてみようと思います。 |

||

| 2023/1/5 初春・侘助 | ||

「初春・侘助」(はつはる・わびすけ) F0変形 日本画 絹本 新しい年を迎え、 忘れられつつある、 季節の小さな景色を盛り込んだ作品を 描いてみようと思いました。 つまり歳時記のような内容です。 1作目は、 椿、紅白南天、敷松葉、ツクバネ、柊・・ お正月の一コマ。 絵絹の裏からの箔押しも、 ここ2年の試行錯誤で、 ようやくちょっとつかめてきたかなぁという感じです。 今年もよろしくお願いいたします。    |

||