|

| |

top |

gallery |

motif |

profile |

contact |

| new | 2022/12/29 今年最後の鑑賞 | 2019/01-06 2019/07-12 2020/01-06 2020/07-12 2021/01-12 |

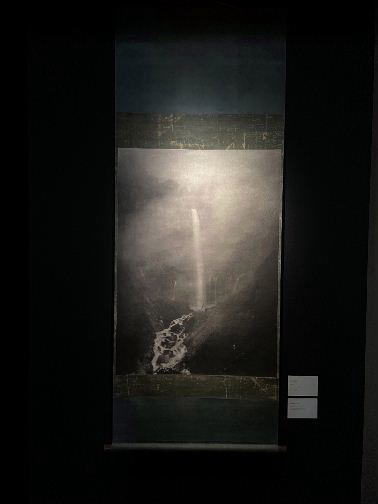

今年の美術展示は、コロナの影響もほとんどなく、 1年間の自粛期間後だったせいもあり、 見応えのあるものが凝縮していたように思います。 私の今年最後の展覧会(鑑賞)は、 春日大社国宝殿での、 『杉本博司 春日神霊の御生(みあれ)』 杉本博司さんは、現代美術作家として紹介されていますが、、 おそらくそれは他に杉本博司さんの活動を 表現する言葉がみつからないから、 現代美術という便利な名称を使ったにすぎないのだと思います。 今回の展示は、 杉本博司さんの写真の作品、 そして杉本さん所蔵の春日大社(若宮社)にまつわる古美術、 そして春日大社所蔵の国宝類の数々。。。 と書くと、ドキュメンタリー的な 古い貴重な資料の展示のように聞こえますが そうではありません。 アートとはなにか?は、 特に現代美術においてはよく問われることですが、 本展ではいったい何をアートとして展示しているのか、 それは、「気配」だと思います。 「気配」の展示。 これほどまでに完璧に「気配」を展示した展覧会は 今までもこの先もないかもしれません。 杉本さん自身は、 「古美術の展示においてこれが一つの完成形」 とおっしゃっています。 たしかに、言葉を変えればそういうことだと思います。 美術作品は出来上がったものを展示するだけではなく、 どう見せるのか、までが制作だと思いました。 大きな収穫のあった展覧会でした。 ↓の画像は、撮影可エリアの杉本博司さんの作品(写真とガラス)の一部です。     |

||

| 2022/12/24 侘助制作過程 | ||

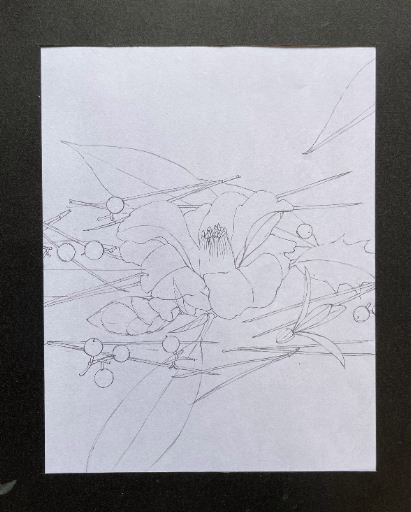

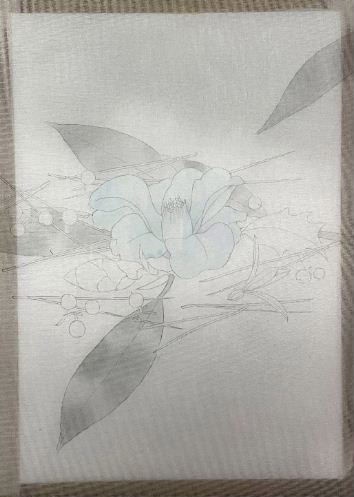

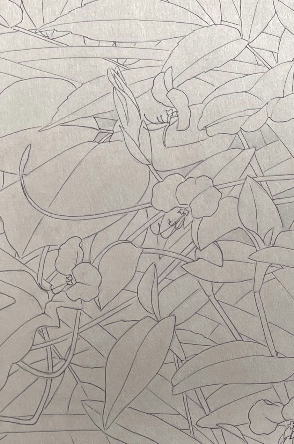

小さな可愛い額があったので、 侘助を描いて、これに入れようと思います。 サイズは0号、ポストカードくらいの大きさです。  線描きの下図です。 侘助の他には、 松の葉、赤白の南天の実、柊の葉、 そして、右下のはツクバネの実・・・ ツクバネの実が枝から落ちるとき、 ヘリコプターのようにクルクル回りながら 落ちてくるのがおもしろくて、 子どもの頃、よく枝に木の棒や石を投げて、 実を落としたものです。  絹地に墨で骨描きをして、侘助の花にマスキングした後、 薄墨をいれました。  (モアレがでてますが、 実際には縞模様はありません) 表からゴールドアフレア(金色の雲母)を塗り 侘助のマスキングを剥がした後、 モチーフそれぞれに裏から彩色しました。  裏から全体に金箔を押しました。 今回は、剥がし模様などをつけない予定なので、 純金箔を使いました。  表から1回目の彩色をしたところです。 モアレでわかりづらいかもしれません。 画像ソフトなどでモアレを目立たなくする方法があるようなので、 次回は挑戦してみようと思います。 |

||

| 2022/12/14 初雪と侘助 | ||

今日は初雪。 このあたりでは、侘助が開花すると雪が降る。 今年もやはりそうでした。   形が変わらないうちに急いで写生!    つぼみも葉っぱも写生  落花したものも写生。 今から春が待ち遠しいです。 |

||

| 2022/12/4 紙本作品・夏草 | ||

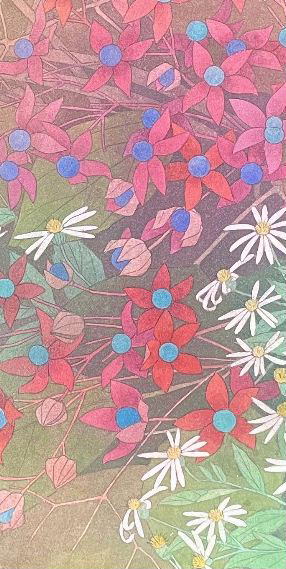

「夏草」 P8 日本画 紙本 再度描きおこして、とりあえず終了。     昨年、同じモチーフで絹地に描き 軸装した作品を、色調や構図と画面の大きさを変えて、 紙に描いてみました。 自分ではかなり変わったと思っていましたが、 以前の画像を見てみたら、 思っていたよりも似たような絵になっていました。 モチーフを減らした分、 まとまりはでたかもしれませんが、 かなり時間も手間もかかったけど、 あまり進歩がなかったな・・・という感想。 ちなみに昨年描いた絹本作品がこちら・・ ↓  |

||

| 2022/11/28 完成が見えていること見えないこと | ||

高齢になった母と同居するため、 暮らし勝手の良い家を借りたのですが、 立派すぎるお庭がついてきてしまいました。 腰をいためてお庭の世話ができなくなってしまった大家さんは、 切るなり抜くなり好きにしていいから・・とおっしゃってくださいましたが、 大家さんが設計施工したお庭なので、 できるだけ維持してあげたいです。 というわけで、 今年も、冬支度が完了しました。 庭木の手入れなんて、まるっきり素人なので、 ネットの動画をみて、見よう見まねでやっているのですが、 (縄の結び方がわからないので、額の裏の紐の結び方!) 剪定や雪吊りは、けっこう楽しいです。 なにが楽しいかというと、 最初から完成形がわかっている。目指すべきものが見える。 ひたすら作業を積み重ねていけば、必ず完成するし、 1日の作業で、数ヶ月美しさが保てるのだから、 家事などに比べたら、 タイムパフォーマンスも抜群です。  それに比べると、今描いている絵。 夏からずっと、画面に筆を入れない日はほぼないというのに、 なぜこうも完成がみえてこないのか・・・ 私の場合、紙本の絵は、描いて消して描いて消して・・・を 繰り返していくのですが、 何度もやり過ぎると画面が厚ぼったくなるし、 足りないと奥行きがでないしで、 ギリギリのところで止めないといけないのですが、 見極めがむずかしいです。 う~~~ん~~と、悩んで、 今日また消したところ。。。 |

||

| 2022/11/14 錦秋の候 | ||

家のすぐ近くにある両界山横蔵寺 今年も紅葉の季節を迎えました。   里では実りの秋。 見慣れた秋の風景ですが、 この青空が繋がっている別の場所では、 戦争に災害や飢えや病気に苦しむ人も。。 私が今こうして、 この平和で美しい景色が見られることは、 けっして当たり前ではなく、 むしろある意味、奇跡に近いのかもしれません。  柿の葉が紅葉することは、 多くの人が知っていることだと思いますが、 柿の種類によって、紅葉の色合いが違うことは案外知られていないかも。 岐阜の富有柿は、鮮やかで軽やかな赤。 この時期、毎年沖縄の知人に柿を送るのですが、 沖縄では紅葉は見られません。 この色を一度みてもらいたくて、 柿の箱の中に、紅い葉っぱを数枚、 湿らせた和紙に包んでいれておきました。 |

||

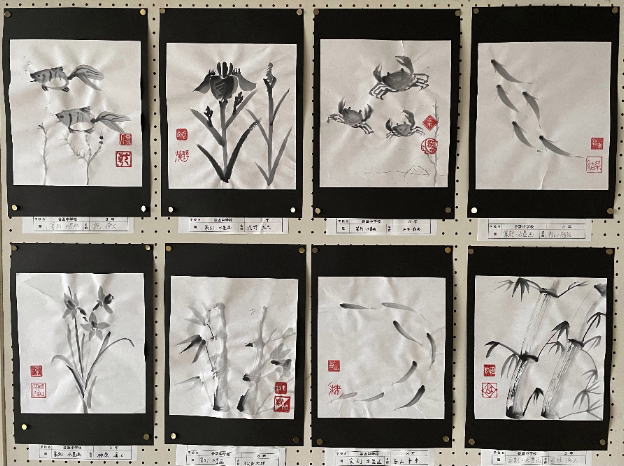

| 2022/11/05 中学生作品展示 | ||

今年の秋は、展覧会と行事満載。 私が携わった展示は、5つ。 明かにコロナ前より多いです。 バトンを渡せずにリレーしてるような10月でした。 きっと世の中全体もそんな感じなのでしょうね。 楽しいことが戻ってくるのはいいことですが、 みんな疲れてしまわないかな・・ 学校のこどもたちがちょっと心配です。 ・・・・と、そのような中、 谷汲中学校も作品展を行いました。 3年生は篆刻(石製)2つと水墨画。    1年生は、岐阜の伝統工芸にちなんで、 和紙の折り染めとうちわ作りをしました。 染料は3色のみ、折り方は3種類、 ほぼ同一条件で製作しましたが、 個性がでておもしろかったです。 折り染めをした和紙は何枚もできたので、 ランタンもつくりました。      2年生は、BOXアート。 テーマは、「自分の好きなもの」 立体、平面、素材は何を使って表現してもよい。 というかなり自由な課題でしたが、 中学生にとって自由にというのは、実はとっても難しい。 発想はふくらむものの、 いざ制作に入ると、手と気持ちがすくんでしまう子が 多かったです。 それでも、みんな完成までもっていけたので、 えらいです。 海が遠いからでしょうか。 海をテーマにした作品が多かったのも 特徴的でした。 後期は、自由とは真逆の課題に してあげようかな。 |

||

| 2022/10/27 ヒガンバナの謎 | ||

超運動不足の毎日。 たまには身体を動かさなくては・・・と思い、 家をでて、数分歩いたところで、足が止まりました。 なんと、こんな時期にヒガンバナが。 1ヶ月遅れの開花です。 異常気象の影響でしょうか。 ところで、ヒガンバナといえば、 この下の画像は、9月に撮影したものですが、 赤いヒガンバナに混じって、 白いヒガンバナが咲いていました。   最近は、白やピンクや黄色など、 園芸種においては、さまざまな色のヒガンバナが 出回っているので、珍しいものではなくなっていますが、 問題はこの咲き方です。 赤に混じって、いきなり1本だけ白です。 これは、赤いヒガンバナが突然変異を起こして、 色素がなくなったものなのでしょうか?? 気になったので、調べてみたところ、 ヒガンバナは、3倍体(?)で、 種ができないため、 球根のみで殖える。 したがって、突然変異の可能性はゼロに近く、 白いヒガンバナが咲いているのは、 人の手によって、園芸種のものが植えられたか、 または、タネのできるコヒガンバナが、 同じリコリス類のショウキズイセンと自然交雑種した 可能性も考えられる・・・・云々。。。 え?タネのできるコヒガンバナ? なにそれ?? 初めてききました。 コヒガンバナというのは、 見た目は、普通のヒガンバナと同じで、 若干早く開花する。 そしてタネができる、というのが特徴なのだとか。 そうか! 私は、ずっと、ヒガンバナ球根増殖説は、 なんか違うのではないかと思ってきました。 いくらなんでも、こんなところに球根ができる? というところから生えたりしているからです。 今回のひと月遅れのヒガンバナもそう。 地上から1mくらいの高さの、 コンクリートで固めた石垣のわずかな隙間から 生えているのです。 きっとタネに違いありません。 ということは、もしかして、 世の中にコヒガンバナは、かなり多いということか? もしかしたら、ヒガンバナだと思っていたのは、 すべてコヒガンバナなのか?? ・・・・タネができているか見てみました。  近所のものを片っ端から見てみましたが、 やはりどれにもタネはできていませんでした。 ということは、コヒガンバナではないのでしょう。 では、あの石垣のど根性ヒガンバナは? もしかしたら?? 花が終わる頃、 もう一度見に行ってみようと思います。 |

||

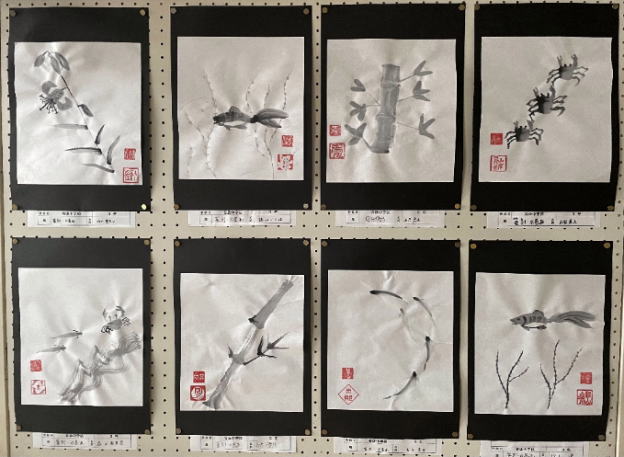

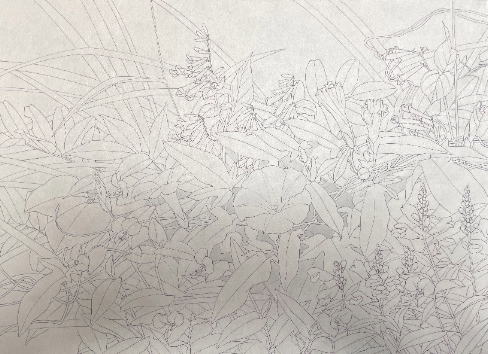

| 2022/10/14 夏叢図下図 | ||

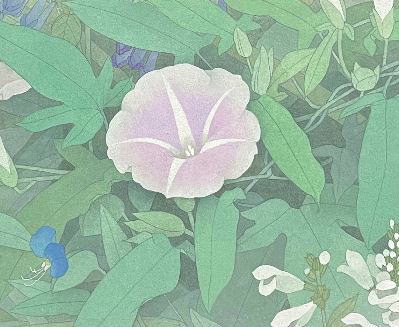

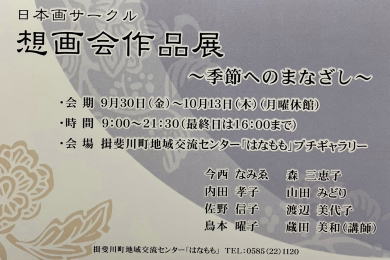

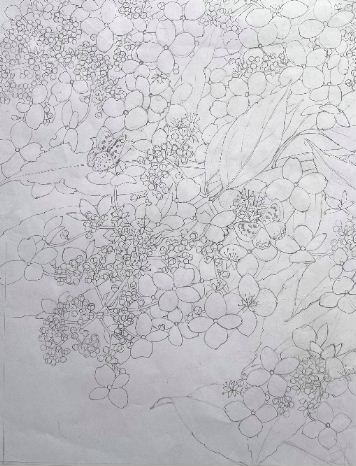

日本画サークル「想画会」作品展が終了しました。 連日、大勢の方が見に来てくださって、 会場はいつもにぎやかでした。 来場してくださったみなさま どうもありがとうございました。 心より感謝申し上げます。 やはり、みんなでなにか一つのことをするって、 楽しいですね。 コロナ禍のせいで、 その感覚を忘れてしまっていたことに 気がつきました。  さて、自分の制作。 以前、絹に描いて軸装した夏のくさむらの絵を、 構図とモチーフと画面サイズを見直して、 今度は、紙に描いて額装前提で描いてみようと思いました。 上質紙に水彩絵の具でざっくりと着彩して、 原寸大の下図を描いてみました。  パネルに雲肌麻紙(越前産)を貼り、 墨で骨描きをして、 薄墨で隈取りしている最中です。   |

||

| 2022/9/30 教室作品展 | ||

稲刈りも終わり田畑はすっかり秋の風情。 突然つぼみを持ち上げてきたたくさんの彼岸花が あぜ道を彩っています。  そんな彼岸花の開花のように、 コロナの規制が緩和された今年の秋は、 例年以上の展覧会ラッシュ! 私が講師をつとめている日本画教室の作品展も 今日から始まります。 昨日は、みんなで会場作りと展示をしました。  久しぶりの作品展なので、 みなさん作品もたくさん溜まっていて、 とても賑やかな会場になりました。  お近くにお住まいの方、 ご高覧いただけましたら幸いです。 |

||

| 2022/9/21 ノリウツギとベニシジミ | ||

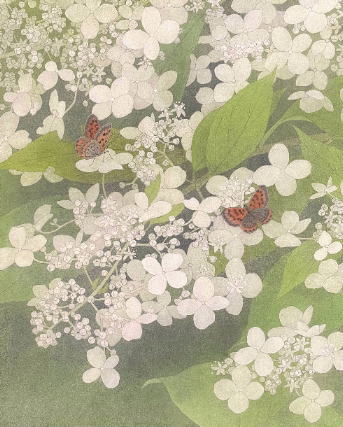

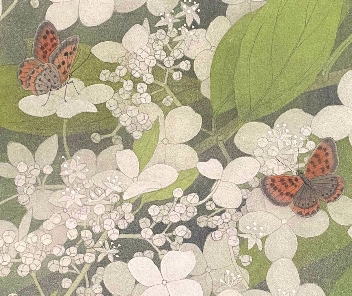

ノリウツギ 日本画 (紙本) F3 今回は、白い花なので、 多数の種類の胡粉を使用しました。 胡粉というのは、 日本画に使用される白い絵の具の一種で、 貝殻を粉末にしたものです。 ホタテ、ハマグリ、牡蠣など、 それぞれに違った白さがあり、 表現したいものによって、 使い分けができます。 ホタテ貝の胡粉は、温かみのある白。 私は、いつも主にホタテ胡粉を使っていますが、 もっと白くしたいときは、牡蠣やハマグリを使います。 下の画像の下端中央の白い花などは、 牡蠣胡粉です。  ノリウツギ 日本画 部分  ノリウツギ 日本画 部分 |

||

| 2022/9/15 被災者慰霊祭 | ||

1943年9月10日17時36分 M7.1、震度6の直下型地震が鳥取市を襲いました。 その地震によって、 捨石堆積場のかん止提が決壊。 下流にあった集落住宅は一瞬のうちに倒壊埋没。 犠牲者は65名。 そのうちの5名が、私の母の両親と姉妹たちでした。 当時5歳だった母と9歳の兄だけ、 親戚の家にいっていて無事でしたが、 第二次世界大戦のさなかに、 いきなり孤児になってしまった幼い兄妹にとっては、 鳥取は、辛く苦い思い出ばかりの場所になってしまいました。 今まで鳥取には、足が向かなかった母が、 80回忌の今年、 初めて慰霊祭に参列するといいましたので、 同行しました。 災害から79年経ち、 参列した遺族は、私たち2人を含めて3人だけでしたが、 とても立派な慰霊祭で、 遺族でない方達が、毎年欠かさずに、 こんなにも弔ってくださっていたとは。 深い感謝とともに、 知らずにいたことが恥ずかしくもありました。 調べてみると、この捨石堆積場は、 この災害の2年前と10年前にも、 小さな崩壊事故を起こしていました。 もしかしたら、防げた災害だったのかもしれません。 堆積場の崩壊というと、 昨年の熱海の土石流が浮かびます。 戦争や地震は、言うまでもありません。 今も昔も、なにも変わっていない。 人間は、同じあやまちを繰り返しつづけるものなのか。 遺骨が発見されたのは、母の父と他にもう一人だけで、 残りの63名は、 まだこの地面下の奥深くに残されたままです。 |

||

| 2022/9/2 高知麻紙 | ||

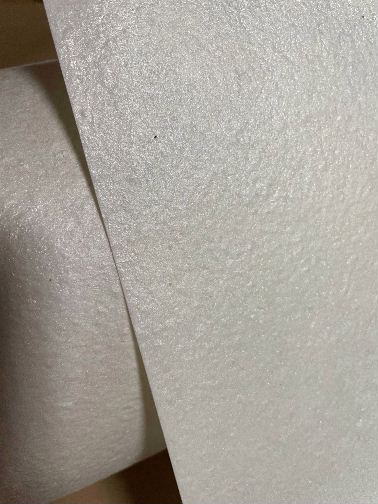

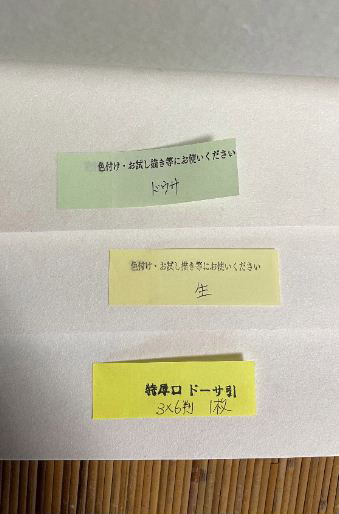

日本画を紙に描くときは、 越前の雲肌麻紙という和紙を使ってきましたが、 扱っている画材やさんが閉店して 入手しにくくなってしまったので、 違う紙を買ってみました。 高知麻紙の特厚。 製造元に直接注文しました。 厚みがたっぷりとあるので、 裏打ちの必要がないとのことですが、 なるほどかなり分厚いです。  紙の表はなめらかできれいでしたが、 裏は、こんなにも凹凸があります。 裏も使えるとのことなので、 このままで おもしろいマチエールが作れるかもしれません。  ドーサ引き(にじみ止めの加工)の紙を選んだのですが、 かなりしっかりと引かれているようで、ギラギラしてます。  まるで雲母刷りのように、ギラギラです。 画学生のとき、 ドーサをぎらつかせると先生に注意されたことを 思い出しましたが、 ドーサがぎらついたからといって、 その後の作業に支障がでたことは一度もありませんでした。 何がダメだったのでしょう・・・? 未だに謎です。。。  ギラギラの接写画像です。 製造元のホームページの情報によると、 これは職人さんが、1枚1枚刷毛で手で引いているのだそうです。 暑い真夏もエアコンなしで過酷な作業とのこと。 頭が下がる思いで読みましたが、 エアコンなしでドーサを引く方法のほうに、 興味がわきます。 いったいどんなドーサを? どのように??  必要な分をカットして、 巻き直して片付けようと思って、 いったんのばしたら、 さらに紙が巻き込まれていました。 ??? あ!!拡げてみて、びっくりです。 なんと!同じ特厚の紙が、 さらに2枚も巻かれていました。 1枚はドーサなし、 もう1枚は買ったものと同じドーサ引きの紙です。 オマケの2枚を合わせたら、 購入した紙と同じくらいの大きさになると思います。 かなり高価な紙なのに、 しかも購入したのはたった1枚だけなのに・・ 刷毛でドーサ引きしていた職人さんの画像の顔が 頭にやきついています。 どうもありがとうございます。 大事に使わせて頂きます!! |

||

| 2022/8/25 ノリウツギと紅シジミ | ||

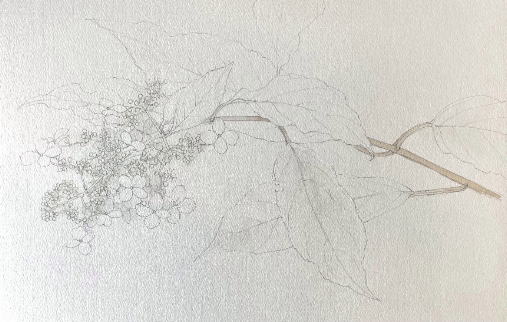

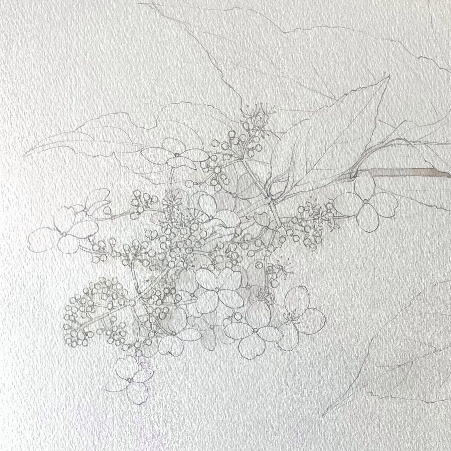

ノリウツギ制作のための線下図です。 F3と小さいサイズなのは、ベニシジミを入れたかったから。  上質紙に水彩でおおまかに着彩してみました。 緑と白と花とオレンジ色と黒のベニシジミ、 という感じです。 私が虫が好き、ということもありますが、 昆虫をいれると画面に季節感が増すし、 棲息域が限定されている種などは、 描かれている場所もわかるし、 色彩的にポイントにできるし、 構図的に目線に動きを出すこともできてよい・・・ と、思っているのですが、 展覧会の会場で、よく言われるのが、 『虫が描かれてないといいのに』 え?なぜですか? 『だって、気持ち悪いし』 特に蝶類の場合、 鱗粉がダメという人が多いようです。 あぁ・・ それはちょっとわかるような気がします。 保育園児だったとき、 友人が翅に目玉模様のある蝶々を捕まえて、 指に鱗粉が転写されて、 人差し指に目玉模様ができたのを、 ほら!といって見せられたとき、 すごくこわかった・・ もしかしたら、同じ体験をしている人は、 けっこういるのかも。 (いないか・・・) |

||

| 2022/8/20 猫ロス | ||

お盆休み、 娘が飼っている子猫を連れて帰省。 娘が旅行にいっている間、 子猫を預かることになりました。 子猫にとっては、5泊6日の外泊です。 最初の1日は水も食事も取らず、 家具やカーテンの裏でうずくまり、 手をさしだすと、シャーっと威嚇していましたが、 2日目には、少し慣れてきて、 3日目には、すっかりおやんちゃ猫に。 子猫なので、 一日中、遊びたくてしかたがなくて なにもかもが遊び道具。 でも、最高の遊び道具は、 人間です。 私もつい夢中になって、 猫と一緒に四つん這いで追いかけあって、 全身筋肉痛・・・ しかし、身体を動かしつつ 笑うなんて、何年ぶりだろう?    やってもらっては困ることを次々にするので、 その都度、「ダメ」といって、やめさせるのですが、 どうやら、「ダメ」の意味を取り違えている様子・・。 「ダメ」なことをすると構ってもらえるんだと理解したのか、 さらにやります。  さんざん遊んだら、膝の上でパタッと寝てしまい、 もう何をしても起きません。  6日目の夜、娘が迎えに来て、 一緒に帰って行きました。 急に、しーんとしてしまった家の中。 猫のゴロゴロ音が空耳で聞こえたり、 ふと、気配を感じてしまったり。 あ~、こういうことがあるから、猫っていやだ。 想像以上に情がうつってしまう。 やっぱり、猫は飼えないなと思う・・ 失ったときが辛すぎて。 そうか・・ 私には孫がいないから、わからないけど、 夏休みに孫に会えるのを楽しみにしている おじいちゃんやおばあちゃんって、 こういう感覚なのかな。 |

||

| 2022/8/8 雪華 (絹本) | ||

依頼していたクリスマスローズの軸装が できあがりました。 注文通りの表具は、とても素敵で、 すごく気に入ったのですが、 作品自体が、表装となじんでないのを 感じます。 これは、表具のせいではなく、 私の不慣れによるものなのだろうな。。 もっと数をこなせばだんだんしっくりと 描けるようになってくるのかもしれません。 額装にするべきかずいぶん迷いましたが、 これはこれで、今後の基準になるので、 やはり軸装にしてよかったです。  「雪華」 日本画 (絹本)  ありそうで、なさそうな こだわりの軸先。 いぶし銀の梨地仕上げ。 すごくかっこいいです。 |

||

| new | 2022/7/30 ノリウツギの写生 | |

ノリウツギ 写生 鉛筆と透明水彩 山の中でも蒸し暑いこの時期。 濃い緑の中でひときわ鮮やかな白い花。 ノリウツギ=糊卯木 別名ノリノキ。 以前描いた線描きは、 このブログの背景に使っています。 樹液は和紙を漉くときのノリとして使われるのだとか。 ウツギという名前がつきますが、 アジサイ科アジサイ属。 (ウツギは、アジサイ科ウツギ属) 近寄ると、小さな蝶や蜂などがいっぱい。 そして、多くの葉は、 葉脈だけを残して、レースのようになっています。 虫たちにとっては、 よほどのごちそうのようです。    |

||

| 2022/7/27 夏休みの宿題 | ||

中学校が夏休みになったのですが、 ほっとしているヒマはなく、 2学期の課題の参考作品を作っています。 和紙の折り初め、そのあと、 折り初め和紙を使ったとうちわ作り。 (みんなおもしろがってくれるといいなぁ~~) 昨年度までは、少人数の学校だったので、 授業計画もラクだったのですが、 大人数となると、 いろんなトラブルを想定しておかねばならず。。。  簡単にできるだろうと、 既製の美術教材を準備してみたのですが、 この説明通りにやっても絶対に上手くいかないのです。 あらかじめ作ってみてよかったです。 まともなうちわができるまで、 3セット失敗しました。(苦笑) |

||

| 2022/7/17 雨を待つ(絹本) | ||

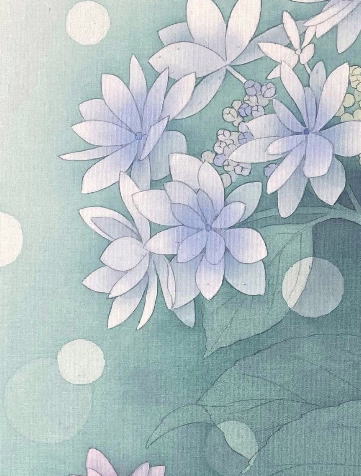

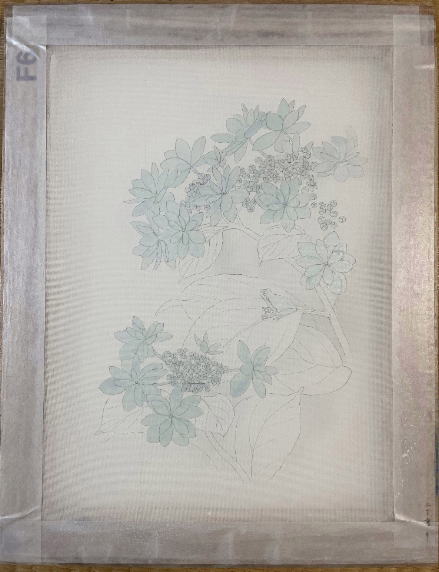

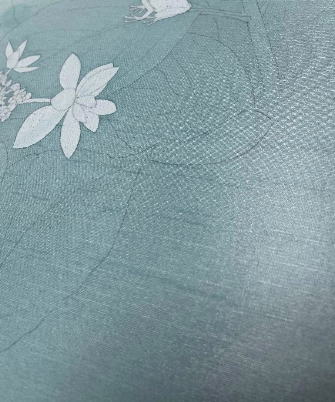

「雨を待つ」 (絹本) M3 水玉は、空気中に飽和状態になった水蒸気。 今にも雨が落ちてきそうな瞬間。 今回も絵絹に描いてみましたが、 こうして画像をアップすると どうしてもモアレ(布目による縞模様)が でてしまいます。 これでも1番マシなのを選んだのですが、 もっと杢目のようになってしまってるのもあります。 倍率によって、でるときとでないときがあり、 モアレをださない方法もあるようですが、 どうもよくわかりません。 Webで画像で見る上では、 消すのは難しいようです。 もちろん実際にはこんな縞模様はありませんし、 カメラのモニターにも映ってないのですが。 こういうモアレは、紙に印刷するとなくなります。  目の下のほっぺみたいな模様は、 耳だそうです。   |

||

| 2022/7/9 質感の違う黒~篠田桃紅展 | ||

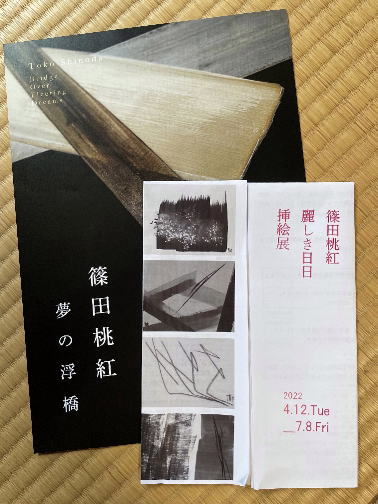

時間も体力も不足気味・・・ 遠くに行く気にもなれず。。 ネットの地図を見ていたら、 “岐阜現代美術館” の名前を発見。 あまりにも個性がなさすぎる名前が逆に印象的で、 知らない美術館であることがすぐにわかりました。 うちから車で1時間弱。 今は、 書家の篠田桃紅さんの挿絵展の会期中とのこと。 この暑さの中、モノトーンの作品の鑑賞は、 ピッタリかかも・・・と思い、 でかけました。  とってもわかりにくい場所の とっても美しい建物。 館内は、受付もスタッフの姿もなくひたすら静か。  開催されていたのは、 1997年に読売新聞に連載されていた 小島信夫さんの「うるわしき日々」の挿絵の原画展でした。 最終的に新聞印刷になるのだから、 白と黒のバランスだけ考えて制作すればよい ような気がしますが、 水墨だけでなく、コンテ、コラージュ、リトグラフ、 ボール紙など、 さまざまな素材、手法で描かれていました。 それぞれの黒は、 すべて質感の違う黒です。 特に目を引いたのが、 リトグラフと胡粉を合わせた作品で、 つや消しの漆黒のリトグラフのインクの黒に、 水性の胡粉が弾いているのを見ていると、 まるで、闇の中で水に触れているような気分になりました。 この黒は、墨では表せないでしょう。 (こんなの家に飾りたいなぁ~・・) 展示室で、かなり長い時間すごしていましたが、 結局、私の他には入ってきた人は1人もいなくて とても不思議な空間。 篠田桃紅作品の所蔵では800点以上で、 日本一なのだとか。 次の企画展は、 「荒川修作展」 西濃地方の人なら、おそらく誰もが知っている 「養老天命反転地」の構想者です。 これは是非、見に来なければ! |

||

| 2022/6/27 絹本のドーサ引きについて | ||

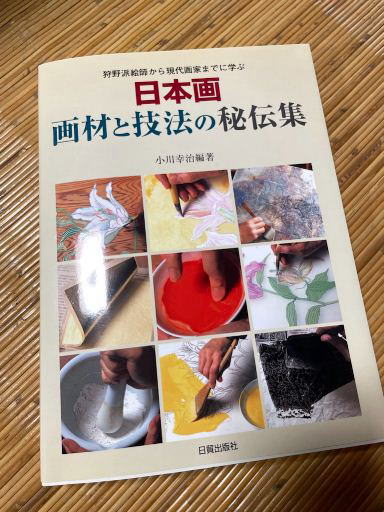

いろいろやっかいなことが起きがちな梅雨時。 絹地を貼って、ドーサ引き後、 下図を骨描き 胡粉で薄く下地を作り、 花とカエルにマスキングしました。 ドーサは、表→裏の順で、1回ずつ引きました。 ドーサ引きというのは、膠液にミョウバンを加えたもので、 紙や絹地のにじみを抑えるための作業です。 水彩用語では、サイジングがそれにあたります。 ドーサ引きは、 気温や湿度に影響されやすく、 ちょうど良く引くのは、かなり難しいです。 紙の場合は、 最初からドーサ引きされているものを購入すれば良いのですが、 絹の場合は自分で引かなくてはいけません。  背景を群緑色で染めていく途中、 横糸ににじみが見られました。  裏から見ると、よくわかります。 ドーサを引くときに、刷毛目のムラがでてしまったのかと 思っていましたが、 どうやらにドーサの効いていない糸があちこちに できてしまっているようです。 よく見ると、線描きの段階で、すでににじんでいます。 横糸ににじみがでるのは、今までも何度かありました。 制作を進めていくうちに 目立たなくなる場合もあるのですが、 今回は、かなり気になります。  困ったときは、初心に戻って・・・ 技法書をすみずみまで読みます・・・ 秘伝‘集’なので、さまざまな技法が寄せ集めて書かれていて、 その中から、今回の症状に合いそうなものを探します。 『絹のドーサは、裏を先に引く・・・』 これかなぁ・・・・  再度、絹を貼り、 裏→表→さらにうすめて表にもう1回、計3回ドーサ引きしました。 表に若干のぎらつきがでたので、 最後の1回は要らなかったかもですが、 今回は、横糸にはまったくにじむことなく、 線描きできました。 表に1回だけで、 しっかりサイジングできる場合もあると思いますが、 どうやら、今回はこれが正解のようでした。  ところで、 今まで、マスキングインクを塗るとき、 使い古した天然毛の日本画用筆を使ってきたのですが、 DAISOでこんなのを見つけました。 なんと3本で100円。 しかも、人工毛のせいか、 洗浄後のインク残りがほとんどないので、 天然毛にくらべて、かなり耐久性も良いのです。 細い線もきれいに描けて、 これは超オススメです。 |

||

| 2022/6/16 紫陽花とアマガエル | ||

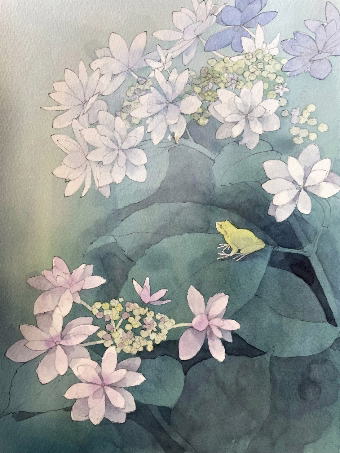

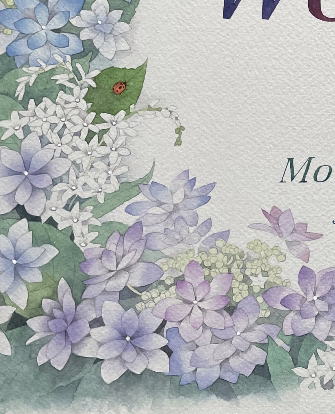

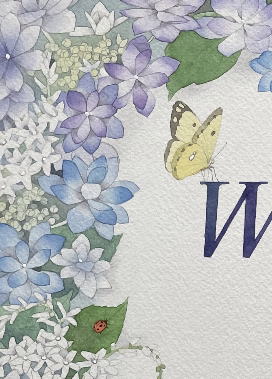

紫陽花(ダンスパーティ)の写生 水彩 ここ数年、紫陽花の品種改良には 目を見張るものがあります。 いったい何種類あるのでしょう? ウェルカムボード制作のために 購入した鉢植えの紫陽花は、 「ダンスパーティ」という名前でした。 星形に咲いてとてもきれいです。 色あせないうちにスケッチ。   アマガエルとの組み合わせ。  水彩紙にざっくりと色つけしてみました。 紫陽花の傘の下で、雨宿りしている雰囲気。 絹本で制作しようと思っています。 |

||

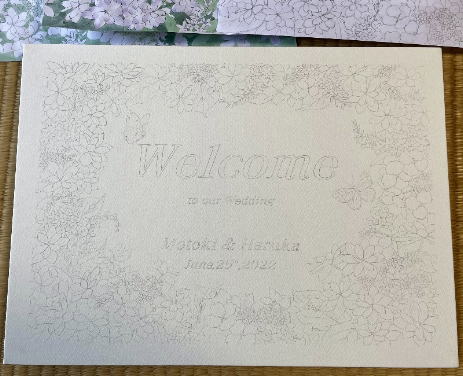

| 2022/6/11 ウェルカムボードの額装と軸装準備 | ||

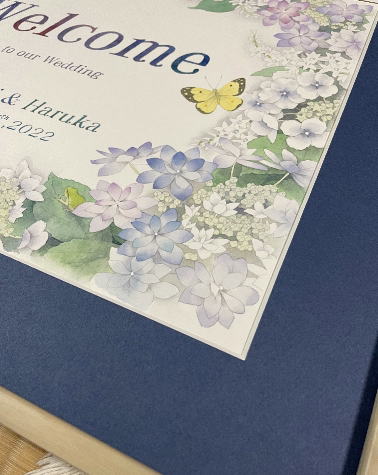

ウェルカムボードの額装ができたとの連絡をいただいたので、 受け取りにいってきました。 絵の周りはカットするつもりでぼかしておいたのですが、 ぼかしの部分までいれた方が良いのではないか、 とのアドバイスをいただいたので、 ぼかしの部分まで画面をひろげてみました。  マットの色は、新郎新婦の希望で、 ロイヤルブルー。 間に合ってよかったです。 この先、いろんなことが待っていると思うけど、 末永く信頼しあえる二人でいられますように。。。  そして、クリスマスローズの裏打ちができていたので、 軸装の打ち合わせをしました。 白い花の色がどうなるか心配でしたが、 裏打ちをしたことで、くっきりと発色してくれました。  古典的な絵柄ではないので、 表具に悩みます。 伝統的なものではどうもしっくりきません。 掛け軸用の布はどれも似合わないように感じます。 結局、いつも私が額装のマットに使っている つむぎ(絓糸織り)の布で軸装してみることにしました。 軸先は、金属質の塗装のものを合わせてみました。  軸装は、やってみると本当に難しいと感じます。 額装は、作品のアラを隠してくれる効果があったりするのですが、 軸装はその逆で、 画力やセンスだけでなく、 今までの、制作に対する姿勢や、何を学んできたのか、 そして、生き様などまで、 なにもかもが露呈してしまう気がして、 はずかしくなります。 なんとか形になってくれるといいのですが・・ |

||

| 2022/6/3 うだつの上がる町で | ||

和紙に陶器に刃物、 伝統の技のふるさと岐阜県美濃市。 “うだつ”の上がる町並みでも有名です。 旧家の中の1軒で、 いつもお世話になっているアート集団のみなさんが、 ギャラリーをたちあげたとのこと。 早速いってきました。 通りには電柱がなく、派手な看板などもなく、 そしてあまりにも良い天気。 こうして写真にとると、まるで映画村のようです。  オリジナルの創作額の 「アトリエ呂歩」さんによる 『GAKUSOUの楽しみ』展 日本画、浮世絵、イラスト、 小さな素敵な作品が、額装によって、 さらにおしゃれに。 額装の楽しさと大切さがよくわかります。 とっても勉強になりました。  立派な梁と柱。 当時の建具。 この建物は、江戸時代の領主金森長近が、 関の刀匠を招いて住まわせていました。 画像ではわかりにくいですが、 電灯のかさは、美濃和紙のあかり。 とてもよく似合っています。  ギャラリーから坪庭をみた景色です。 光と陰、色彩、空気、 すべてが見事なバランスで、美しいです。 このアート集団のみなさんのセンスには、 いつも刺激をもらえます。 何度でも来たくなってしまう空間。 これから、 町並みとともに盛況になっていくことと思います。 |

||

| 2022/5/23 ウェルカムボード着彩完了 | ||

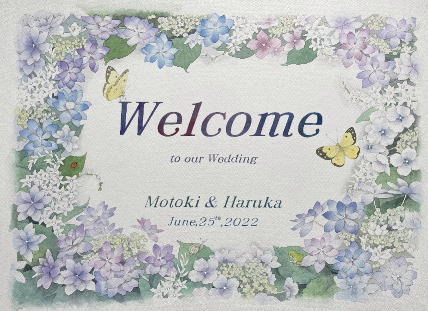

ウェルカムボードの着彩を終えたところです。 使用画材は、久しぶりの水彩絵の具。 日本画絵の具と違って、 乾燥が早く、定着が良いところが、 楽しいです。 つい夢中になって何時間も描いてしまい、 気がついたら、首と肩がガチガチに・・     久しぶりの水彩絵の具だったので、 進行画像を残しておこうと思っていたのに、 忘れました。 制作途中の唯一の画像です。 このあと、額装します。 絵の周りをどこでカットするかが、 悩みどころです。 |

||

| 2022/5/14 ウェルカムボード下図 | ||

来月に結婚を控えた若い2人から、 結婚式のウェディングボードを頼まれました。 まぁ、なんて光栄な! 喜んで引き受けました。 サイズの他には、 結婚後も新居の玄関に飾れるように、 ウェディングの文字は控えめに。 そして、6月の季節の花をあしらって欲しい。 との要望でした。 画材はお任せとのこと。 6月の季節の花の代表といえば、 やはりコレですよね。  アイディアスケッチをしました。 “サムシングブルー”にちなんで いろんな種類の青いアジサイとウツギの花にモンキチョウ  パネルに水彩紙を貼って 下図を描き終えました。  カエル好きの花嫁のため、 こっそりしのばせました。  |

||

| 2022/5/02 クリスマスローズ絹本 | ||

新学期が始まり、学校は怒濤の忙しさですが、 わすかでも、毎日、 自分の制作時間を持つようにしています。 先日のマスキングペンの実験をもとに、 やや大きめサイズのクリスマスローズの作品を制作しました。 これは、マスキングインクでマスキングして、 背景色を塗ったところです。  背景の彩色が終わったので、 マスキングインクをはがしました。  とりあえず着彩終了です。  絹目が邪魔をして、 うまく撮影できませんが、 アップ画像は、こんな感じです。  近々、表具師さんに裏打ちしてもらいにいってきます。 裏打ちすると雰囲気がかわるので、 今からドキドキ。 さて、どうなることやら・・ |

||

| 2022/4/18 光の切り絵・幻灯会 | ||

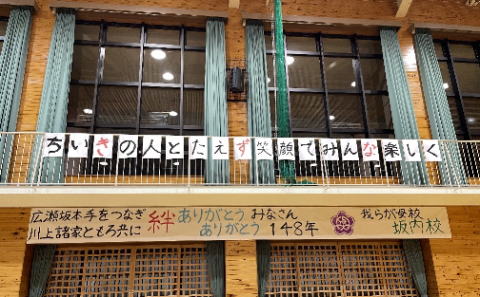

無くなる学校もあれば生まれる学校もあり・・ 勤務している不登校特例校西濃学園に、 高等学校が開校されました。 その開校記念行事として、 アーティストの酒井敦美さんを招き、 校舎や校庭をキャンバスに見立てて 切り絵作品が投影されました。 まさに光のインスタレーションです。 費用は、クラウドファンディング。 私は、準備のお手伝いにいってきました。 生徒たちや地域住民の皆さんの手作りランタンも 会場を彩ります。  雲もなく風もなく、 これ以上ないほどの好天にめぐまれ、 おまけに桜も満開です。 陽が落ちて、本物の桜が影絵になり、 切り絵作品の桜が、 明るく浮かび上がってきました。  西濃学園高等学校として使用されるのは、 数年前閉校になった、 町立の久瀬中学校の校舎です。 この学校は、敷地内に神社があるのですが、 その神社も今夜はスクリーンに。  コバルト色の空。濃藍色の山々。 暗くなるにつれ、 建物や校庭だけではなく、周りの景色すべてが 一体感のある作品となっていきます。  すっかり暗くなり、いよいよ色鮮やかに。 投影された切り絵は、 ゆっくりと動いていて、 プロジェクションマッピングのアナログ版とでもいいましょうか。  平面作品は2次元 立体は3次元 時間の流れが加わると4次元になるのですが、 プロジェクションマッピングみたいに、 時間を無理矢理動かしているわけはなく、 地球の動きそのものが作品となっていて、 ものすごくおもしろいです。 見ていてまったく飽きません。  惜しまれつつ終了。 あっという間の2時間でした。 インスタレーションのスタッフ側となったのは 初めてでしたが、なんて楽しいんでしょう! 見るよりもやる方が1000倍おもしろい。 閉校になった久瀬中学校の卒業生たちも見に来ていて、 美しさに感動しつつ、 校舎を懐かしんでいました。 坂内小中学校校舎もこんな風に活かされるときが くることを願ってやみません。 |

||

| 2022/4/4 マスキングペンいろいろ | ||

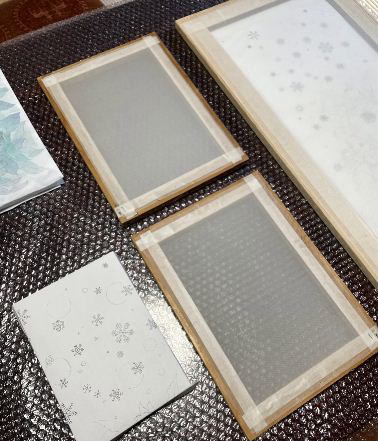

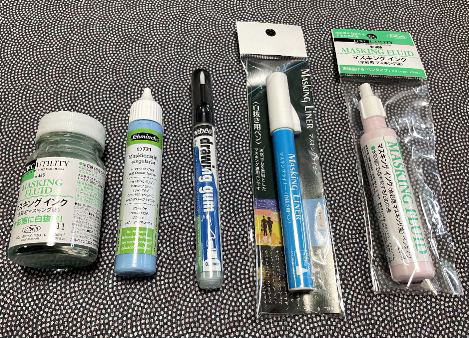

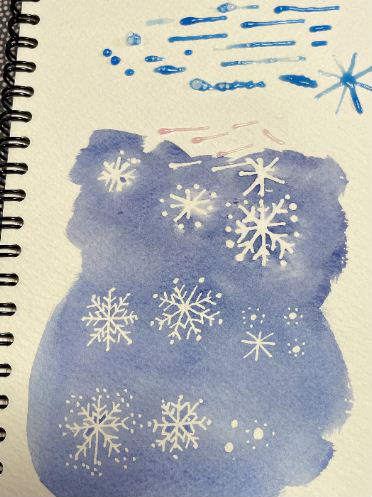

中学校が春休みなので、 制作がはかどっています。 先日のクリスマスローズの作品の背景に使った白抜き模様が おもしろかったので、 やや大きめの画面で、再びやってみることにしました。 クリスマスローズも、 新たに写生しなおしました。 原寸大の下図をいくつかつくり、 画面やモチーフの大きさなど、 微調整しながら決めていきます。  線描きができあがりました。 作品の大きさに合わせて、 絹枠を用意して絵絹を張りました。 今回の絹は、二丁樋重めです。  絹の幅が広かったので、 切り余りの部分で、実験用に、 F4画面のものを2枚作ることができました。  白抜きするのは、 細い線描きによる雪模様、 そして、濃淡の水玉模様です。 前回は、マスキングインクを細い筆の先につけて、 1本1本描いていきましたが、 かなり時間もかかるし、綺麗に描くのは なかなか難しかったので、 ペンタイプのものがあるといいのに・・・と 思っていたら、ありました!!  細く描けそうなのを4本買ってみました。 右から、 ホルベインマスキングインクペンタイプ(日本製) 東山マスキングライナー(日本製) ペベオドローイングガムマーカー(中国製) シュミンケマスキングインク(ドイツ製) そして1番左は前回使用した ホルベインマスキングインクボトル入りです。 価格は、1番安いのが、 東山マスキングライナーで、¥418 1番高いのは、シュミンケマスキングインクで、\1690でした。  まずは、水彩紙に描いてみました。 描け具合は、4種、まったく違いました。 ペン先の形状が、2種類あり、 シュミンケとホルベインが同じ、 ペベオと東山が同じです。 上から順に、 シュミンケ、ホルベイン、ペベオ、東山です。 今回は、鉄線描のような均一の細い線で、 描きたいため、シュミンケとホルベインは、 この時点で失格。 ペベオと東山は、 万年筆のような描きごこちで、 とても描きやすかったですが、 より安定していたのは、ペベオでした。 中国製やりますね!  シュミンケは、線の太さのコントロールが 難しい上に、ペン先から泡がでてくるので、 ちょっとこれでは・・・・・  上から、顔彩を塗ってみました。 (シュミンケはなかなか乾かないので、スルー・・) ペベオは繊細な線が描けるのですが、 インクが薄いというか、粘度がさらさらしていて、 きちんとマスキングできているんだろうかと ちょっと不安でしたが・・・  どれもきれいに白抜きできました! ペベオは、インクを薄く塗れるので、 上からの顔彩も溜まりなく、きれいに塗れました。 やはりペベオに軍配です。 でも、こうしてみると、ホルベインの線も 味わいがあってかわいくて好きです。  (撮影で、モアレがでてしまいました) しかし、いざ絹に描こうとすると、 どのメーカーのもペン先が絹にひっかかるし、 また、ペベオはインクの粘度がひくすぎて、 絹の目から下に通ってしまい、 結局、どれもきれいに描けませんでした。 しかたがないので、 前回同様ホルベインのボトル入りを 筆で描くことに・・・・ (せっかく4本も買ったのに~)  白抜き完成です。 結局、また1本1本地道に描いていくしかないのですが、 問題は、この背景とモチーフとの相性です。 なんとかなじむといいなぁ~~ |

||

| 2022/3/27 くさぎの実の描き直しの描き直し・・ | ||

くさぎの実Ⅱ 日本画 紙本 P3 前回描いたのは、 実物のスケッチ通りなのですが、 私の中のイメージとは違っていました。 絹本で描いてみたのですが、 それも違う気がして、結局、紙本で、 再々度描き直しました。  クサギの実Ⅱ (部分)  クサギの実Ⅱ (部分)  クサギの実Ⅱ (部分) |

||

| 2022/3/22 静岡伊勢丹個展 | ||

今日は、静岡伊勢丹ザ・ギャラリーでの個展の 最終日。 一昨日は、会場にいってきました。 静岡駅から会場までの道中、 満開の桜が迎えてくれました。  作品作りは、、 極めて内向的で、孤独な作業なのですが、 発表の折りには、 実は、とても多くの人の応援や、支えがあって 成り立っていることを、 いつも実感させられます。 遠方から見に来て下さった方、 会場やお客様との縁をつないでくださる ギャラリーのみなさま。 どうもありがとうございました。 言葉では言い尽くせないほど 感謝の思いでいっぱいです。 次回はいつになるかわかりませんが、 より良い作品をみていただけますよう 精進していきたいと思っています。  (話は変わりますが) ギャラリーのお向かいは、 和装小物のコーナーでした。 そこには、1人黙々と下駄を作っていらっしゃる職人さんが。 下駄の職人さんも、 おそらくずいぶんと減ってしまっていることでしょう。 職人の手によって丁寧に作られた品には、 中からにじみ出る美しさがあります。 そういった美が、今の日本から消えつつあるのは、 なんともかなしいことです。  静岡ならではの伝統工芸の駿河下駄。 静岡の思い出に、 手持ちの浴衣の色に合わせて購入しました。 今年の盆踊りが楽しみです。 2年続けて中止になっている盆踊り。 今年は開催できますように・・・。 |

||

| 2022/3/13 閉校式 | ||

大阪から移住して25年間。 私にとっては第2の故郷ともいえる坂内地区の 小中学校閉校式の日がきてしまいました。  小中学生合わせて全校生徒4人。 中学生は最後の卒業生になりました。  ケヤキの木の記念植樹をしました。 子どもたちの今にとっては 統合と閉校は内容的には同じなのですが、 長い目でみたとき、そして、 地区にとっての学校の存在を考えると、 統合と閉校では大きく違います。 学校がなくなった地域は、 根っこをきられた木のようになってしまうのではないか・・ 他になにか途はなかったのか・・ 参列したすべての人が 同じ思いをいだいたことと思いますが、 変わりゆくものの流れを どうしても止められないこともあります。 願わくば、 いつまでも美しい坂内でありますように・・ |

||

| 2022/3/09 クリスマスローズの写生 | ||

クリスマスローズの写生 (透明水彩) 冬と春をいったりきたりのこの季節 雪でペチャンコになってしまった葉っぱの下から、 クリスマスローズの花枝がいっきに伸びてきました。 大急ぎで写生!        |

||

| 2022/2/25 個展 | ||

いつまでも真冬のような寒さが続きますが、、 もうすぐ3月。 個展の案内状ができあがりました。 トップ画面でも案内していますが、 会場は、静岡伊勢丹ザ・ギャラリーです。 静岡では初めての開催です。 お近くにお住まいのみなさま ご高覧くだされば幸いです。 (3月20日(日)の午後、会場にいます) このところ毎回、個展の会期と、 コロナ波のピークが重なっていました。 今回は、なんとか波がおさまってくれてると いいのですが。。 いえ、今回は、ではなくて、 もういいかげんにずっとおさまって欲しいものです。 |

||

| 2022/2/12 坂内小中学校 | ||

長年勤務してきた坂内小中学校。 閉校式を来月に控えています。  今まで何回か美術室の窓からみた景色を 載せてきましたが、 今は、こんな感じです。 丁子山は、坂内の子ども達の 作品の題材として、数え切れないくらい 描かれてきました。  そして、これは、美術室の1階上の、 図書室からみた景色。 地元に伝わる「夜叉ヶ池伝説」の 夜叉姫と龍神の切り絵が貼られた窓。 まさに、こちらの方角に、夜叉ヶ池があるのです。 閉校後の校舎は、まだ使い途が決まっていません。 美しい自然に囲まれた最高の環境。 活用されて生まれ変われることを 願っています。 |

||

| 2022/1/31 雪に祈る | ||

「クリスマスローズ・Snow」 A4 日本画 絹本 「くさぎの実」の絹本作品は、 裏箔効果が思うように出せず、中断。 気分を変えて、白抜き技法を使って クリスマスローズを描いてみました。 白い雪の結晶の中で、 祈るようにうつむいて咲くクリスマスローズ。    |

||

| 2022/1/17 砂絵でモザイク | ||

中学校美術ネタです。 美術がちょい苦手な子向けの課題 「砂絵でモザイク」 というのを考えてみました。 岐阜県多治見市は、陶器タイルの生産地です。 以前、タイルのコースター作りという講習を 受けたのですが、 たて6枚、横6枚、合計36枚の 正方形のタイルを正方形に並べるという 超シンプルな内容にもかかわらず、 やってみると、すごく奥が深くて 驚きました。 学校の授業でもやってみたかったのですが、 タイルの色数を揃えようと思ったら、 予算オーバー。 代わりに砂を使ってみることにしました。 粘着シートに、 縦横斜めにカッターで切れ目を入れておいて、 粘着シートを1枚づつはがして 色の砂をまいていけば、 モザイク模様が描ける、 という感じです。  まず、方眼紙に色鉛筆で着色して、 設計図をつくります。 設計図を見ながら、 シートをはがして色の砂をまいていきます。  そうして、全面に砂をまきおえたら 完成です。      みんながんばって完成させました。 できあがってみると、 個性があらわれているのがおもしろいです。 このまま実際にタイルで壁画にしたら きっと素敵! |

||

| 2022/1/3 クサギの実を絹本で | ||

新しい年になったので、 新たなページでブログスタート。 先日描いた「クサギの実」、 額装してしばらく見ていたのですが、 どうもイメージと違うので、 構図を見直し、もう一度描くことにしました。 そして、 せっかくの描き直しなので、 今回は、絹に描いてみることにしました。 (前回は、雲肌麻紙) 私にとって絹は、可能性が未知数の素材です。 今まで、絹だからこう、とか紙だからこう、 と、基底材に合わせて、 技法を使い分けていたのですが、 今回は、それをあえて意識せず、 できるだけ同じように描いてみて、 その結果どう違いがでるのかを、 試してみたいと思っています。 今年の目標は、「絹」という抽斗をふやすこと。 |

||