|

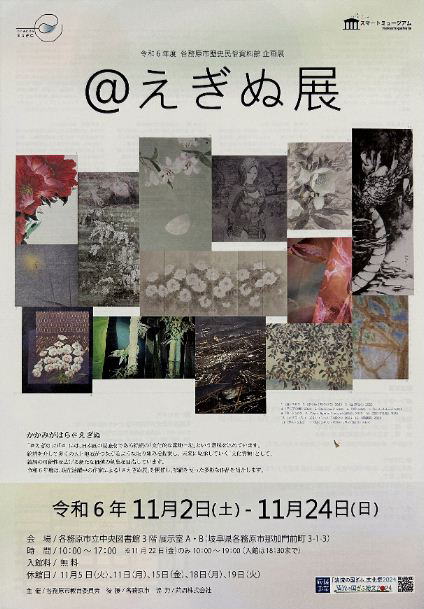

| |

top |

gallery |

motif |

profile |

contact |

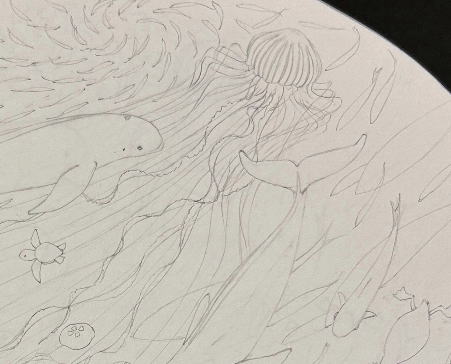

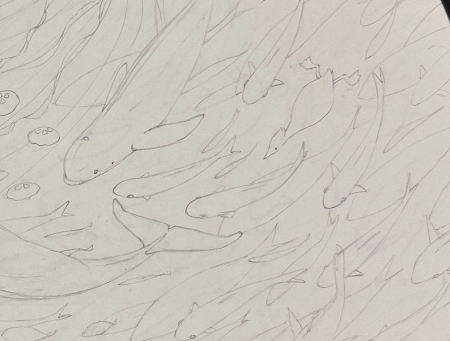

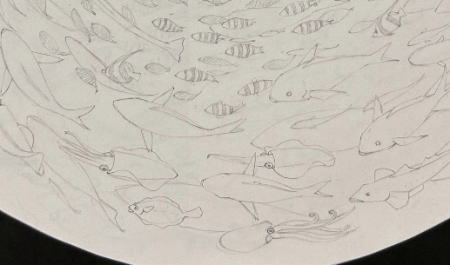

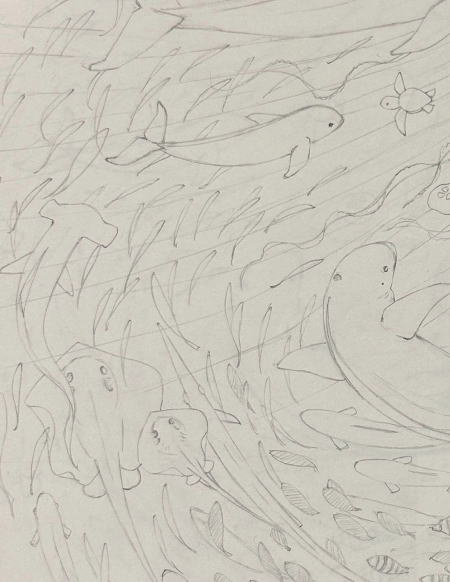

| new | 2024/12/22 海の景色の小下図 | 2023/01-12 2025/01-12 |

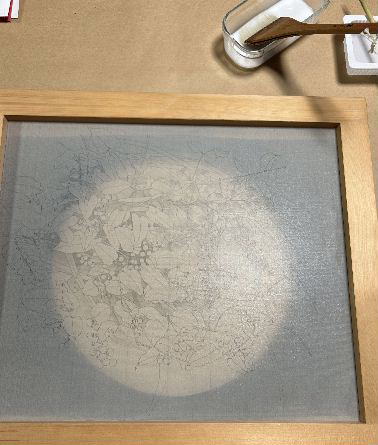

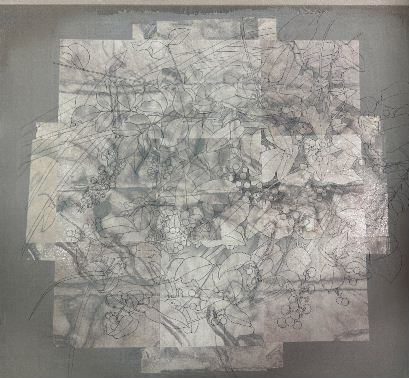

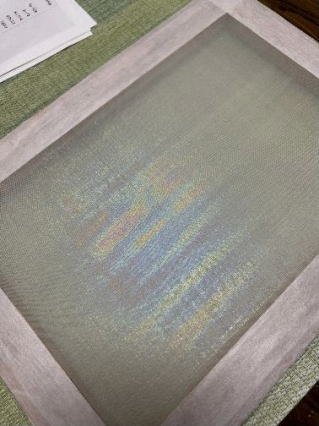

「小下図」 実物大のサイズで 色の下図を作っています。  何枚もつくり 色や構図、形など、 気に入らないところを少しずつ修正していきます。  木枠に絵絹を貼りました。 今回は、裏箔などはしないので、 目の詰まった二丁樋重めの絹を使うことにしました。 透けている黒い丸が仕上がりサイズの大きさです。  裏面→表面の順で、 ドーサ液を引いていきます。 |

||

| 2024/12/9 今年海でみたもの |

||

今年、春から秋にかけて、 三河湾の観察を続ける友人を訪ねて、 空から、水中からと、いろんな海の生き物を見てきました。 それを絵にしたいと思い、描き始めました。 スナメリ、アカウミガメ、アカクラゲ、ミズクラゲ、 カンムリカイツブリ、シロシュモクザメ、アカエイ、 クロダイ、メジナ、オヤビッチャ、ハタタテダイ、ボラ、 アオリイカ、ヒラメ、マゴチ、コハダ カタクチイワシ、ブリ、カンパチ・・・・ 描いたことがないものばかりで、 戸惑っていますが、完成までもっていきたいです。     |

||

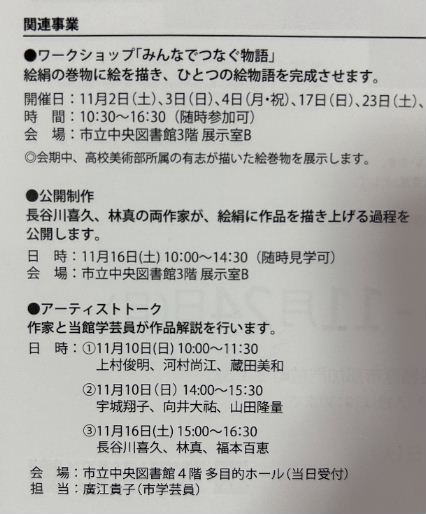

| 2024/11/23 えぎぬの未来 | ||

長く感じた会期も、明日で終了です。 今回は、各務原市が、絵絹を地域産業の一つとして紹介し、 将来的な振興を図ろうという展覧会でしたが、 このところ、絵絹どころか日本画、さらにいうなら、 絵を描く人すら減ってきているのが現状。 衰退してきているのは、 絵絹だけではなく、筆も紙も絵の具も・・・。 製造業界は、全てが風前の灯火です。 使う側の、作家の私たちに、今以上にできることって なんなのだろうと、考えさせられましたが、 やはり、より良い作品を制作することに、全身全霊を注ぐこと ・・に、尽きるのではないか。 と思いました。 そして、発表に前向きになること、でしょうか。   |

||

| 2024/11/5 えぎぬ展 | ||

絹本作品に特化した13名によるグループ展示。 絵絹の織り元がある各務原ならではの展覧会です。 私も、最近制作した絹本作品3点を出品します。 場所は、各務原市中央図書館3階展示室です。  11月10日には、アーティストトークとして、 作品について、技法的なことも交えて解説させていただきます。 他にもワークショップや公開制作など、 貴重な体験が満載です。 お近くにおすまいのみなさま お越しをお待ちしています。 |

||

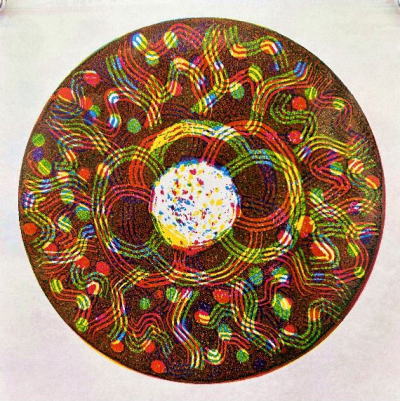

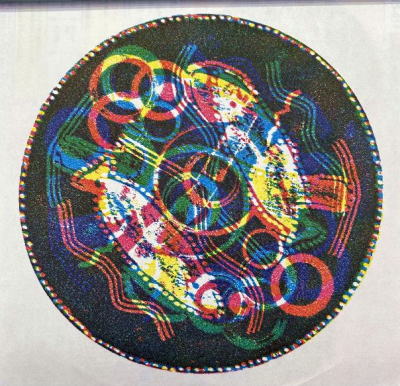

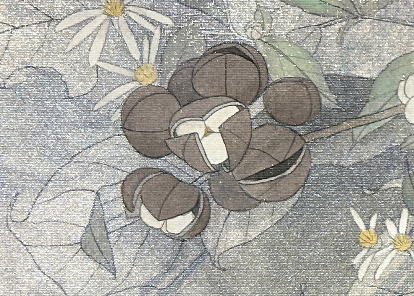

| 2024/10/19 秋聲(円形・絹本) | ||

秋聲(円形・絹本) 4号 裏箔のテカリが表にでているので、 実際にみると背景部分はかなり金ぴかです。 二丁樋のやや厚みのある絹地を使用し、 そこに寒天と裏箔を押し、さらにやや番手低めの岩絵の具を使用したため、 まるで木綿の生地のような重みがでてしまいました。 今回の収穫は、寒天引きと虹彩箔の接着。 まだまだ手探り状態の絹本制作です。  秋聲(部分)  秋聲(部分) |

||

| 2024/9/30 寒天引きと虹彩箔の裏押し | ||

今回は、裏に箔押しするので、 久々の寒天引きです。 今まで、失敗しかしたことがありませんが、 前回、ようやく最適な分量を見つけることができたので、 今回こそ上手くいく予感です。 水200mlに、棒寒天1g(デジタルスケールで計量)を ふやかしておいて、鍋で15分煮溶かし、 茶こしでこします。 室温まで冷ますと、こんな感じに凝固します。  メッシュの穴をふさぐ気持ちでたっぷりと引きます。 乾くとこんな感じで、画面全体が油膜のようにぎらつきます。  円形画面に無駄なく箔押しするのはむずかしいです。 ちょっとわかりにくいかもしれませんが、 表に目安の糸を縦横に数本張っておき、それに合わせて箔を押していきます。  虹彩箔は、樹脂コーティングされているので、 非常に接着が悪いです。 貼り付けるためには、 膠液と表具糊を半々に混ぜたものをノリとして使うのですが、 それでも、塗ったときに絹が伸びることによって、 シワができ、そこから空気が入って浮いてしまいます。 そのシワをとるために、 半乾きのときに、下からパネルをあてて、おもて面から押しつけて 定着させる・・・というかなり手荒いやり方です。  ガシっとくっつきました。  表からみるとこんな感じです。  やや厚手の絹地なので、テカリはかなりおさえられていますが、 模様ははっきりでています。 |

||

| 2024/9/22 嫌われ者3者 | ||

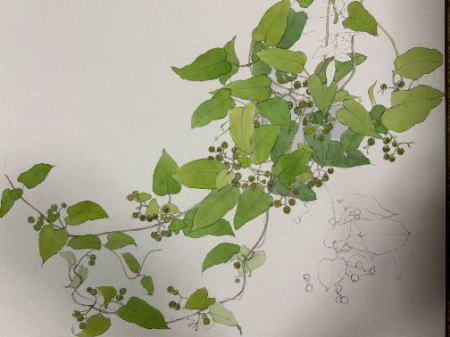

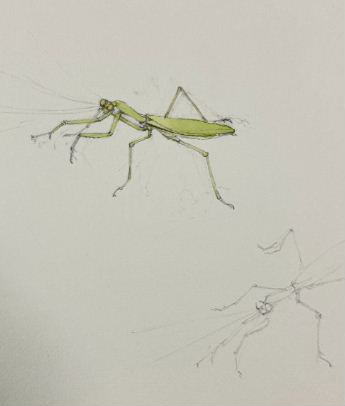

ヘクソカズラ写生  オオカマキリ写生   嫌われ雑草ランキング上位のヘクソカズラ 嫌われ昆虫ランキング上位のオオカマキリ そして、外来種の毒草ヨウシュヤマゴボウ ・・・・・をモチーフに、秋の絵を描きたいと思います。 でも、3つとも私は大好きなのですが。。 |

||

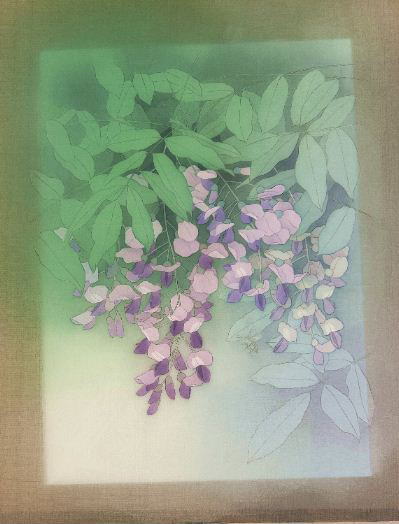

| 2024/9/09 「やまふじ」「雫月」 | ||

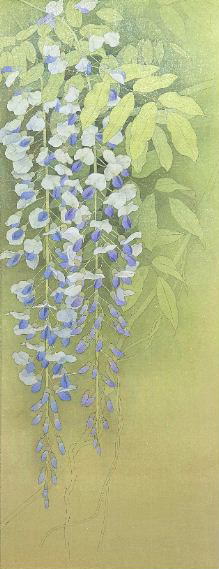

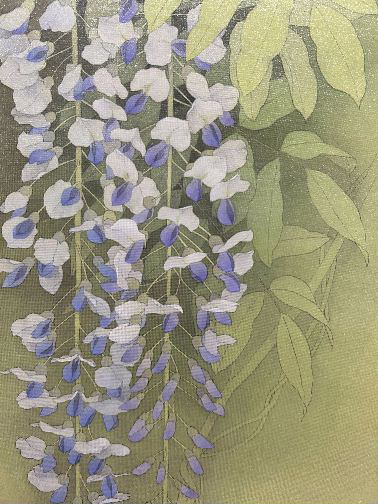

やまふじ (絹本) 円形3号  雫月 (絹本) 円形4号 胡粉が落ち着いたので、 額装依頼にいってきました。 3号の「やまふじ」は、 久しぶりに額のデザインを変えてみようと思っています。 |

||

| 2024/9/04 キツネノカミソリ | ||

キツネノカミソリ 幼少の頃いつもみていた図鑑の隅に、 描かれていて、ずっと憧れていました。 しかし、なかなか見つかりません。 一昨年前、初めて出会うことができ、 そして昨年、同じ場所にまた花をみつけ、 とてもうれしく思っていたのですが、 今年は、花が咲く頃、このあたりは、 大々的な除草が行われました。 おそらくツボミのうちに刈り取られてしまうに違いありません。 もうダメだとあきらめていたのですが・・・・  だれかが除草の作業員さんに、残しておくよう頼んでくれたようです。 株のすぐ横に、よく目立つピンクの棒が立ててありました。 キツネノカミソリは、すべて無事でした。 作業員さんにかけあってくれたのは、 どんな人なのだろう・・・ 無くなることを、ただ残念に思うばかりで、 行動する勇気がまったくなかった自分がひどく恥ずかしく、 また、おそろしくもありました。 長年無邪気に憧れてきたキツネノカミソリでしたが、 これからは、自分の罪深さを知る花になりそうです。 |

||

| 2024/8/26 絹本雫月制作 | ||

絹本の「雫月」の制作の続きです。   背景とモチーフのバランスをみながら、 少しづつ全体の彩度をあげていきます。 裏打ちすると、1段階彩度が上がることを想定して、 ギリギリのところで止めたいところです。  花は、胡粉をベースにして着色していますが、 胡粉は、塗った後、1週間くらいは毎日少しずつ 色が変化していくので、 しばらく様子見です。 ・・・・・と思っていた矢先、コロナウイルスに感染してしまい、 今日、ようやく起きられるようになりました。 春休みのインフルエンザといい、今回といい、 なにかの区切りがついたタイミングで、 感染する、ということは、 気持ちと免疫力はかなり強く関係しているのでしょう。 |

||

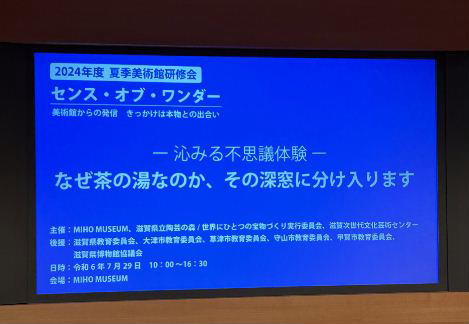

| 2024/8/15 美術講習 | ||

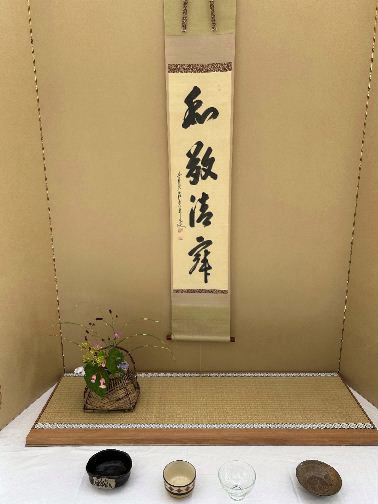

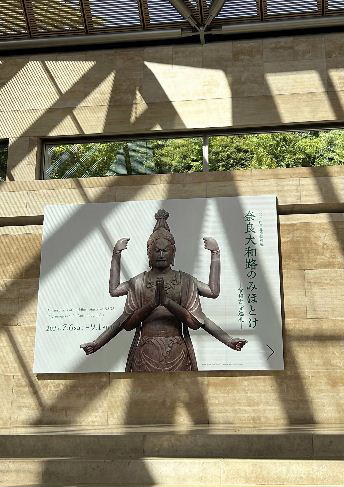

恒例になっている夏期の美術講習を受けにいってきました。 会場は、滋賀県信楽の山の奥 山を突き抜ける不思議なトンネルのさらに奥にある MIHOミュージアムです。   駐車場から館入り口までが参道のような長いエントランスとなっていて、 森林浴をしながら別世界へと誘ってくれます。  今年のテーマは、「茶の湯」 「沁みる不思議体験。その深窓に分け入ります」 真相でも、深層でもなく、深窓。 さて、その意味合いは・・・  普段レストランとなっている会場に、お茶席を。 立礼式の棚と、床に見立てたパネルが設置されました。   先生が夏のお茶道具などについて説明をしてくださり、 よどみなく流れる水のようなお手前を披露。 1人1人にふるまってくださり、 その後、自分たちでも点ててみます。    シンプルなデザインに見えるお道具にも、 謎かけのような趣向があちこちに。 これは、鶴と亀が隠れている蓋おきです。  すべての設えには、意味があり、 受け取る側によって、深くも浅くもなり、 不正解はありません。 一、花は野の花のやうに 一、炭は湯の沸くやうに 一、夏は涼しく 一、冬は暖かに 一、刻限は早めに 一、降らずとも雨の用意 一、相客に気をつけよ きれいにさびたる様仕る可く候・・・ 多すぎるものも足りないものもなく、 飾らずありのままに・・ 非常に難しいのですが、 心がけたいものです。 最近、美術とアートについて考えさせられることが多く、 過去の積み重ねで今存在するのが美術。 未来からの視点を想定し、 転換点となるのをめざし過去を否定し創造するのがアート。 ・・・と、解釈しているのですが、 その場合の否定とないがしろは違います。 最近、基礎であるはずの美術が ないがしろにされているように思えてなりません。 ・・・・と、いろんなことを投げかけてくれる茶の湯講習でした。 深窓の言葉に納得。  講習が行われるのは、いつも休館日。 講習後は、そのときに開催されている企画展を貸しきりで 鑑賞させてもらえます。 (これがかなりうれしい) このときは、「奈良大和路のみほとけ」展。 滅多にみられない仏教美術を360°で鑑賞できる展示になっていました。 眼も心もたっぷりと充電できた一日に合掌。 |

||

| 2024/8/6 日本の原風景 | ||

今日は、ヒロシマの原爆の日。 その後の私たちが、失ったものや、自ら手放したもの。 そして、引き替えに手に入れたものは、なんなのか・・・ いつの頃からか、日本の原風景をさがすようになり、 それを身近に感じるようにしておこうと 意識するようになりました。 梅干しの土用干しは、 鮮やかな紅に、山の濃い緑、真っ青な空、 入道雲の光る白、 、ザルの目からこぼれる光。 風鈴の音色、セミの声、 夕立のにおい。 |

||

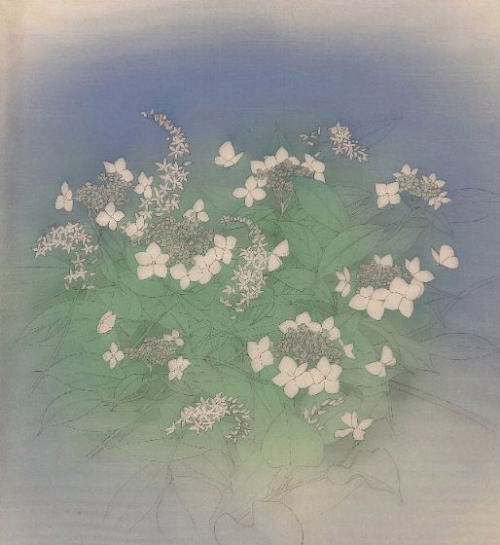

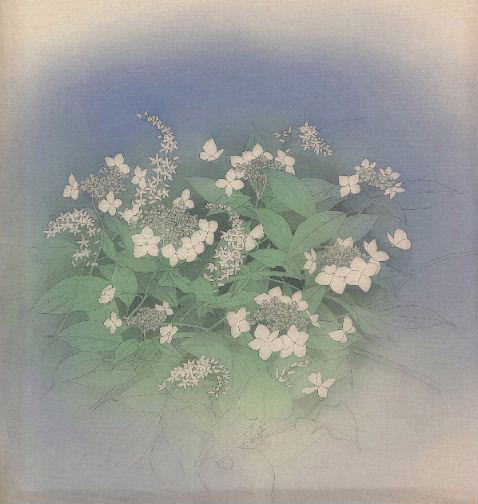

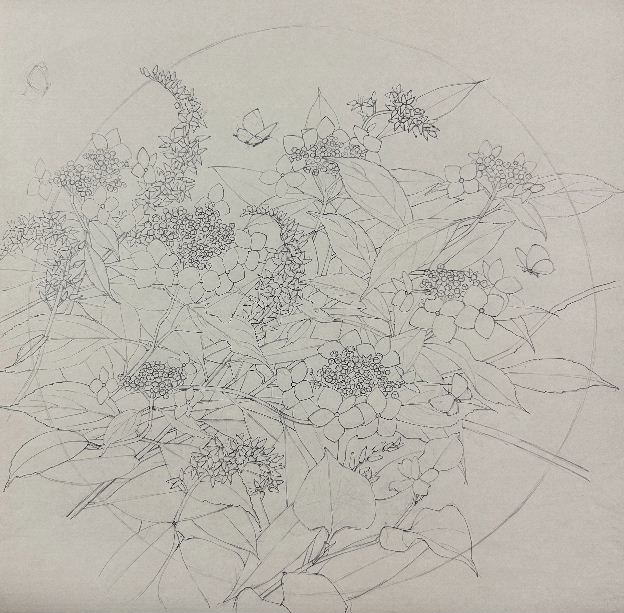

| 2024/7/23 絹本~雫月制作① | ||

裏から背景部分を着色しました。 今回の絵絹は、いつものより若干厚みがあるので、 表面への発色が弱めです。  表からの着色です。 葉の間に陰影をいれました。  花に薄く着色  常に円窓を意識していないと、 無意識のうちに、四角い画面での構図バランスになっていきそうです。 そうならないよう、 丸く切り抜いた型紙をあてたまま作業を進めることにしました。 |

||

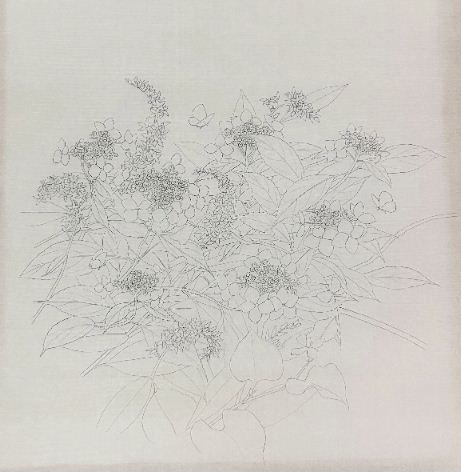

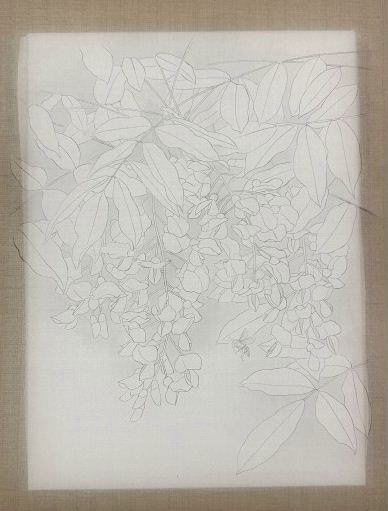

| 2024/7/8 絹本~雫月の準備 | ||

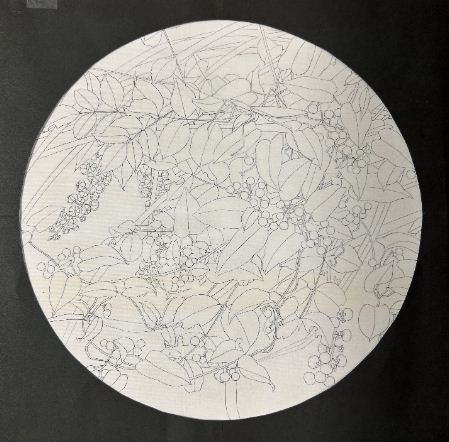

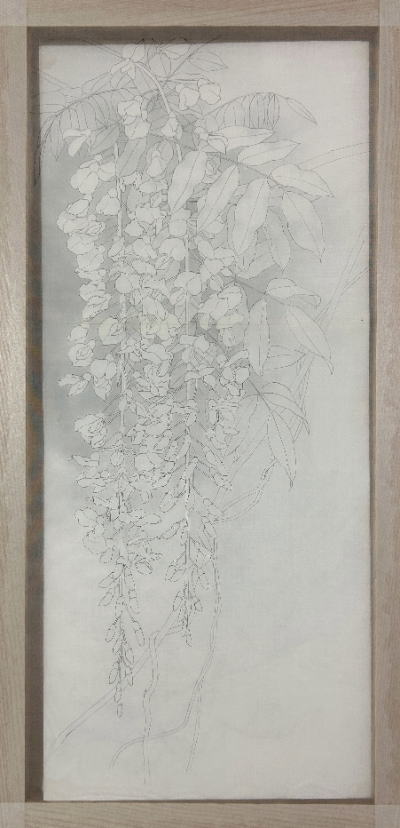

雫月の制作の準備です。 今回も、2丁樋軽めの絹地を選びましたが、 今回は、少し目が詰まった絹に描くことにしました。 感覚的には、2丁樋軽めと重めの中間な感じです。 最終的に円形にしようと思ってるので、 かなり大きめの画面を用意しなくてはいけません。 贅沢ですね。  下図を透かしたところです。  何日かかけて、ようやく骨描きができました。 画像だとわかりづらいですが、 紙ではなくて、絹の表面に描いています。  今後の作業の順番を考えつつ、 小下図をいくつか作っていきます。 |

||

| 2024/6/28 絹本ヤマフジ~ 裏打ち後 | ||

表具師さんから、裏打ちができたとの連絡があったので、 受け取りにいってきました。 絹絵に今ほど慣れていない頃は、 裏打ち後のギャップに悩みましたが、 最近は、なんとか想像から遠く離れない範囲で、 描けるようになってきました。  今回は、こんな感じで、3号サイズの円形に、 トリミングしてみることにしました。 |

||

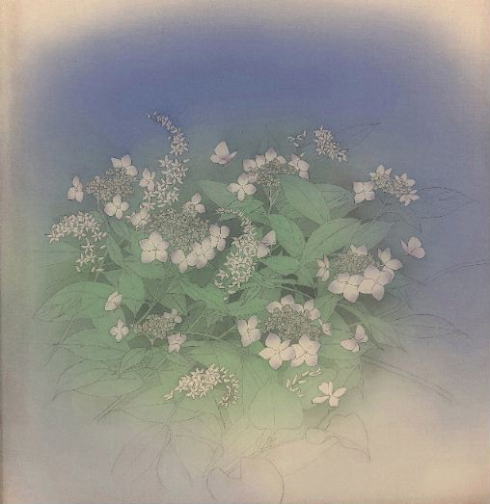

| 2024/6/17 アジサイの季節 | ||

まもなく梅雨入り この季節になると、ちまたにいかにアジサイが多いか、 気づかされます。 日本の気候に合っているということもありますが、 挿し木でも簡単に増やせるなど、栽培のしやすさも、 人気の秘密でしょう。 我が家の庭にも、いつのまにかいろんな種類の アジサイが増えていました。  八重咲きの山あじさい  紅色が差し色になる山あじさい  ネモフィラのようなアジサイ  私の絵によく登場する 花火のようなアジサイ  花がブルーで、装飾花が白くてカップ咲になる アジサイ。  以前、雫月というタイトルの絵を紙本で描きましたが、 今回は、絹本で描いてみようと思います。 構図をすべてつくりなおして、 下図が完成したところです。 |

||

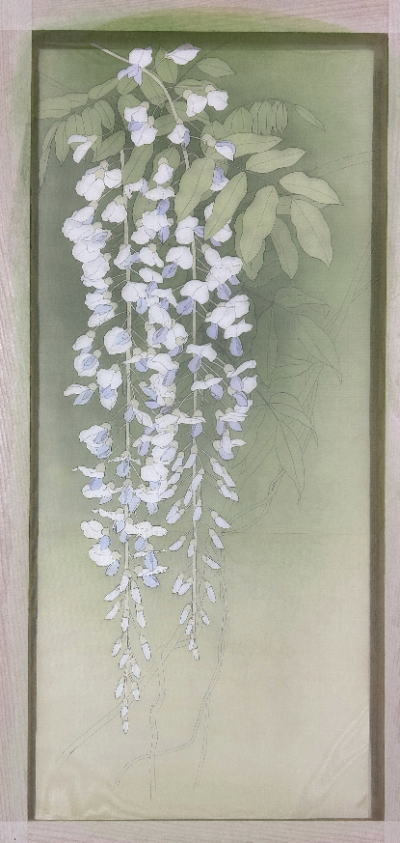

| 2024/6/6 ヤマフジ絹本制作3 | ||

前回と違いがわからないかもしれませんが、 ほぼ着彩が完了したところです。  全面にキラをまきました  角度を変えてみると こんな感じです。  キラ具合は、だいたい思ったようにいきましたが、 このままでは、ぬめっとした感じが気持ち悪いです。  調子をととのえて、 ほぼ完了です。 あとは、裏打ち後にどうなるか・・・。 近々、表具師さんに依頼にいってきます。 |

|

|

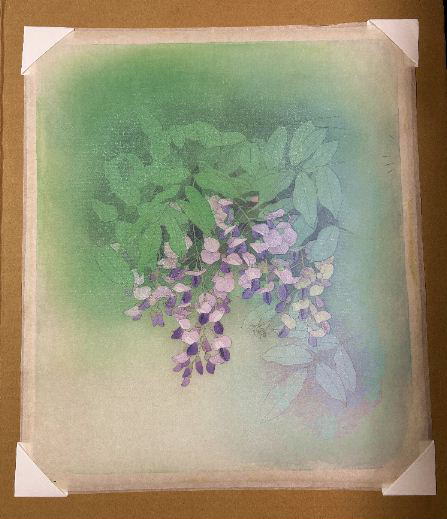

| 2024/5/27 ヤマフジ絹本制作2 | ||

ヤマフジの絹本制作の続きです。 表からの彩色。 絵の具を少しずつ重ねていきます。  裏打ちをした状態を想像し、 時々裏に紙をあてて発色具合を確かめます。 塗りすぎて絹目をつぶしてしまわないよう 注意をはらいつつ 作業を進めていきます。 蜂は、線描きのみで表現することにしました。 これは初めての試みです。 |

||

| 2024/5/13 ヤマフジ絹本制作1 | ||

絹本のヤマフジの制作過程です。 骨描き後、裏彩色をしたところです。 裏はもう少し作業をしてもいいかもしれませんが、 左右反転していると雰囲気がつかみにくいので、 やや控えめにしておきました。  表から濃淡。 小さく蜂を描き入れたのですが、 どこまで存在感をだすかは悩み中・・。 |

||

| 2024/5/5 ヒトツバタゴ | ||

初夏の訪れを告げる花、 ヒトツバタゴが開花しはじめました。 別名ナンジャモンジャ 絶滅危惧種に指定されている希少な植物とのことですが、 私の周りには、かなり多く自生しているのがみられます。 地面に種が落ちてから発芽までに、2年 さらに開花するまでに10年近くかかり、 木の成長も非常に遅い樹木だそうです。 都会の慌ただしさには ついていけないのかもしれません。  今年の花の付き方は、 例年になく見事で、花の重みで枝がたわむほどです。 先日のオドリコソウもですが、 きれいだけど、 やはり、少し異変が起きているのかも。  ヤマフジの骨描き完了。 一度失敗して、最初からやりなおしたので、 時間がかかりました。 割と得意であるはずの骨描きで失敗するとは。。 いえ、本当は失敗ではないのかもしれませんが、 どうしても気に入らず。 失敗を逆転させる柔軟性をもたなくてはいけないです。 |

||

| 2024/4/25 ヤマフジ | ||

ヤマフジが咲き始めました。 個展や新学期開始などがあり、 少し滞っていましたが、新たに絹を張り直して 制作再開です。 寒天引での制作が途中でしたが、 今回は、マスキングをするので、 寒天技法は使えないため、 次の機会に・・・  二丁樋特上を使用します。  ヤマフジは、花穂が短く花も小さいのが特徴です。 でも、野生種ならではの魅力があり、 私は大好きです。  構図と色合いを考えます。  話がそれますが、 骨描きをしようと思って、いつもの筆を手に取ったら、 壊れていました。 歯形から推測して、 先月遊びにきていた娘のネコの仕業に間違いありません。 カワイイのですが、コソコソ悪さをしていました。 急所を確実に攻撃し、致命傷を負わせる。 ネコ科動物の本能おそるべし。。 おろしたての筆、 しかもこれはもう販売中止になってしまった 貴重な筆だったのに・・・(涙~) |

||

| 2024/4/17 踊り子草 | ||

このところやたらオドリコソウが目に入ります。 かわいくて清楚で好きな花なので、 たくさん見られるのはうれしいのですが、 以前は、ぜったいにこんなにもありませんでした。 おそらくは、あまりよろしくない兆候なのでしょうね。    空き地にも土手の斜面にも、 側溝の両脇にも。。   今を逃すと1年またなくてはいけないので、 急いで!走り書きのようなスケッチ! |

||

| 2024/4/10 個展終了 | ||

1週間にわたる個展が終了いたしました。 大変美しく立派な場所で展示させていただけましたこと、 身に余る光栄でした。 ご多忙の中を、 また、遠方よりきてくださったみなさま、 この場を借りまして、深くお礼申し上げます。 先にも書きましたが、 今回の私の個展は ここ4年間の絹本に関する研究発表のような感じでした。 試作品のようなものを展示いたしまして、 失礼きわまりなかったのですが、 灯火が消えつつある伝統美術の象徴ともいえる絹本に対して、 暖かい励ましのお言葉をたくさんいただき、 私も勇気が持てました。 次回は、いつになるかわかりませんが、 また成果を発表できるよう精進したいと思っております。 どうもありがとうございました。  満開の桜の枝の間からちらり、 ランドマーク「通天閣」 元気が沸いてくる景色です。 “ちゃぶすや~まで、どんこつり~♪” |

||

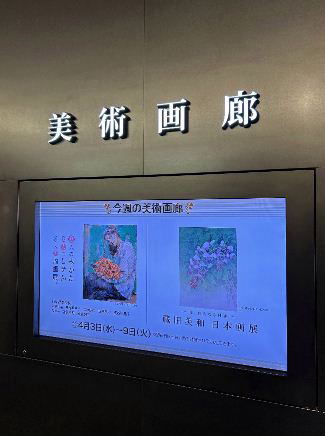

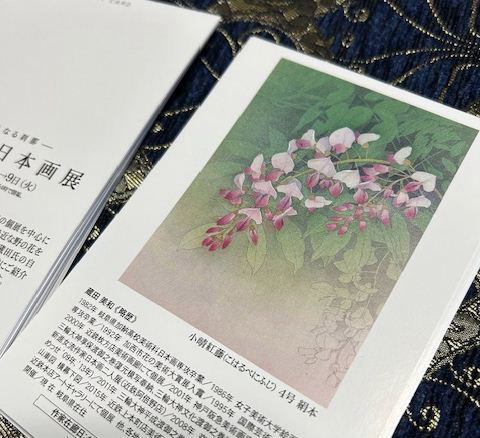

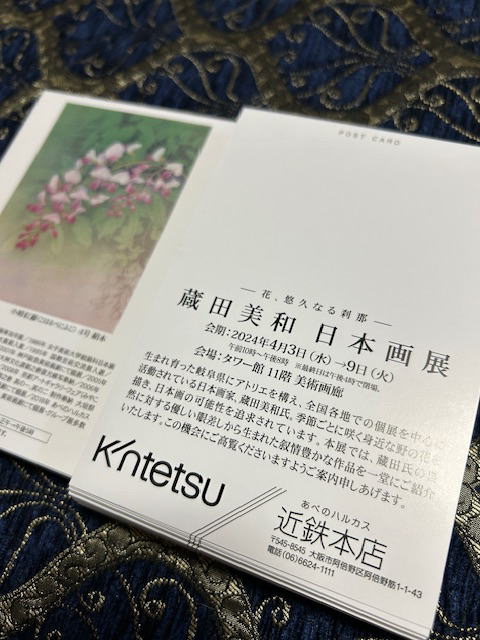

| 2024/4/3 個展開催 | ||

個展会場にいってきました。 近鉄本店は、 美術館をもっている数少ない百貨店の一つです。 平日だというのに、画廊をのぞいてくださる方が多く、 近鉄本店に訪れるお客様の美術への関心の高さが うかがえます。 美術画廊も以前よりもずいぶん明るく、 入りやすい雰囲気になっていました。 お気軽に、お立ち寄りくださいますとうれしいです。 私は、4月6日(土曜日)と7日(日曜日) 会場におります。 技法のこと、画材のこと、 どんなことでもお答えいたします。 ご意見、ご感想などお聞かせ願えればさらに幸いです。  最寄りの駅は、 大阪メトロ御堂筋線、谷町線天王寺駅 近鉄大阪阿倍野橋駅 JR天王寺駅 どの駅からもすぐ目の前です。 |

||

| 2024/3/31 海の観察 | ||

私の春休みの最後の日 春の海にきました。 海上観察の見学、 そして、6年前の約束をはたしに・・・・  2018年の6月、私が勤務していた山奥の小さな学校に、 友人の「海洋楽研究所」の林正道さんが、 たくさんのロボットたちを連れて 訪問してくれました。 (これはそのときの画像です) 海をまだ見たことがない子も何人か・・ プールで一緒に泳ぐリアルなサメやウミガメに みんな戸惑うものの大喜び! そして、 身近な川は海とつながっているんだということを やさしく教えてくれた林くん。 今度は私が海にいきますといって、 ずいぶん時間が経ってしまいました。  未明に海岸に到着。 夜明けをまちます。  だんだん空が白くなり、ポツリポツリとお仲間が・・   洋上観察の目になってくれるのは、 こんな小さなドローンたちです。 並ぶと圧巻ですね。 そしてかわいい!  元海洋生物ロボット制作者の林正道さん 今は、ドローン撮影でyoutubeを通して、 スナメリや海鳥、クラゲや魚たちなどの生態や、 身近な海の豊かさ、素晴らしさを伝える活動をしています。  うわぁ! モニターをみせてもらってびっくり! こんなかわいい野生のスナメリが 岸から、すぐちかくにいるのですね! なにかしゃべってる! なんて言ってるんだろ? ドローンを知っていて、近くに寄ってきてくれるそうです。  林くんの周りは相変わらず笑顔がいっぱい  洋上のつぎは、水中も。 潜水艦型ボートに水中カメラをくっつけて、 すぐ足下の海の中をのぞきます。 上からではわからないのですが、 海藻の色の美しいこと!  最後に、林くんが子どもの頃遊んだ砂浜だったところへ。 以前は数え切れないくらいのスナメリがいた海は、 こんな風に浚渫が行われ、砂が取り除かれ、 スナメリの姿はほとんど見られなくなったそうです。 遠浅の砂地がなくなり、いなくなったのは、 もちろん、スナメリだけではないでしょうね。 人間も社会をつくっているのだから、 山も海も、 多少自然の地形を変えるのはしかたがないとしても、 やりすぎなのでは、と思えることが多いです。 これだけの犠牲を伴って、得なくてはいけないものは なんなのでしょうか。 代償は、海の小さな生き物たちだけではないはずです。 youtubeで、「スナメリ」と検索すると、 かわいくて、やさしい生き物の貴重な動画がいっぱいでてきます。 でも、どれも再生数が少ないです。 もっともっと知って欲しい、 それだけでも、未来に光がみえる気がします。 林正道さんのyoutubeです。 ↓ https://www.youtube.com/@kaiyougakukenkyujo |

||

| 2024/3/28 作品搬送 | ||

個展出品作品を発送しました。 これでようやく事前準備は完了です。 会期中の土日(4月6日7日)の午後は、作品とともに 会場でみなさまのお越しをお待ちしております。 |

||

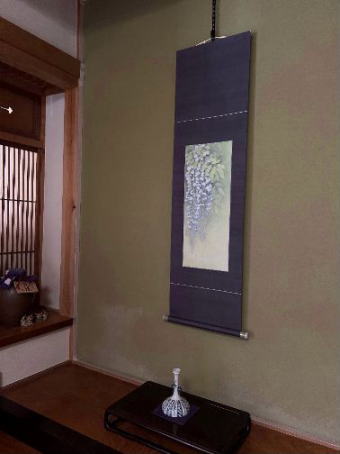

| 2024/3/20 九尺青藤軸装 | ||

個展搬入まで、残り1週間。 青藤の軸装ができあがってきました。 家に床の間がない場合や洋室には、 このようにローボードなどを床に見立てると、 掛け軸もなじみます。  床の間ではこうなりますが、 実は、今、我が家の床の間は、 砂壁をリフォーム中・・・ よくみると周りに養生テープが貼られています。  絹本の写真は難しいです。 背景の色は、実際はこんなに黄色っぽくなく、 もっと緑みが強いのですが、 カメラが花の青に反応したようです。  上のほうはキラがかかっています。 |

||

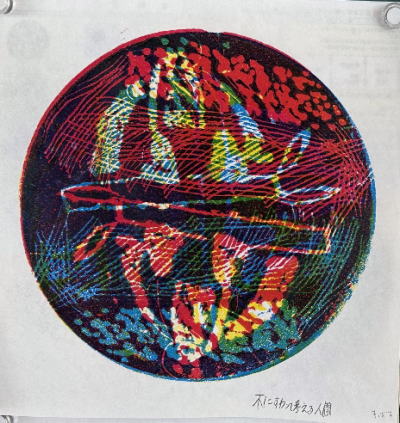

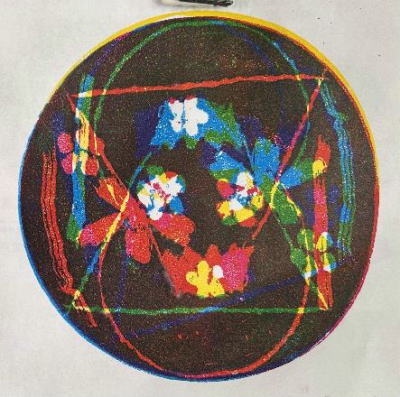

| 2024/3/18 一版多色刷り回転版画 | ||

冬になると版画をやりたくなります。 中学2年生は、スチレンボードで回転版画をやってみました。  1点だけでは要領がつかめないでしょうから、 1点めは試作、2点めは本番ということで、 2作品つくってみました。 小学生にでもできてしまうスチレンボード版画ですが、 さすが中学生です。 できばえの美しさに、感動しました。       全部紹介できないのが残念ですが、 全員の作品をきちんと額装して、 ギャラリーに展示したら、さぞ見応えがあるのではないか、 と思いました。 みんなすごいです。 |

||

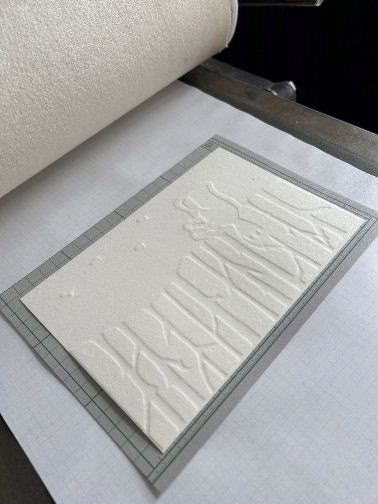

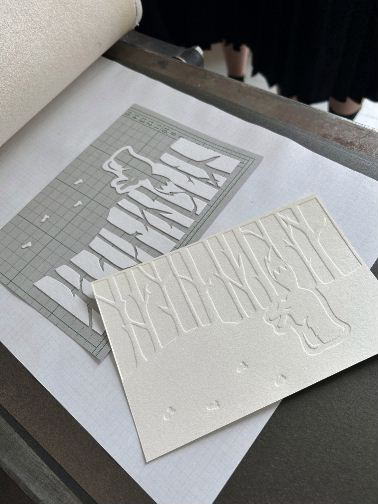

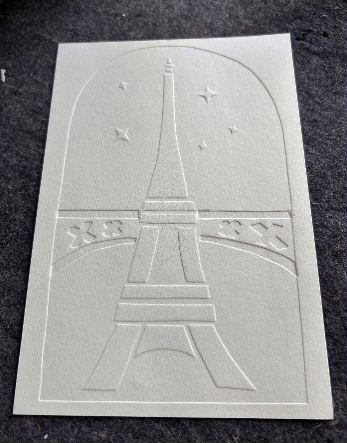

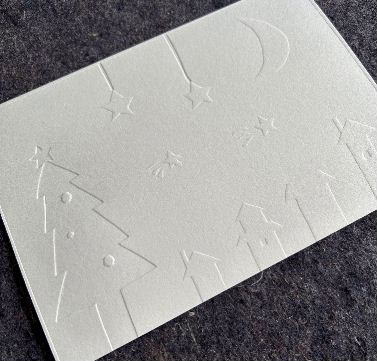

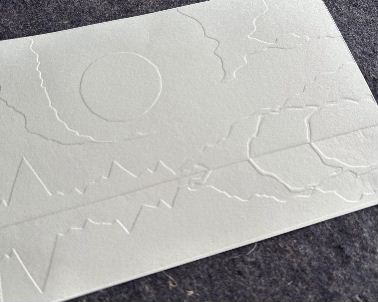

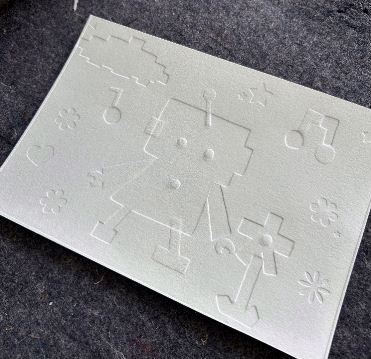

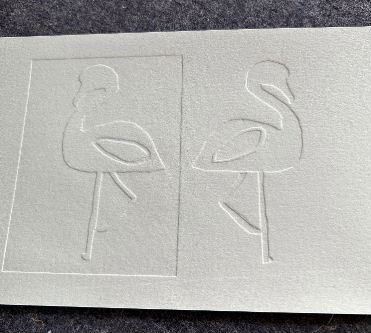

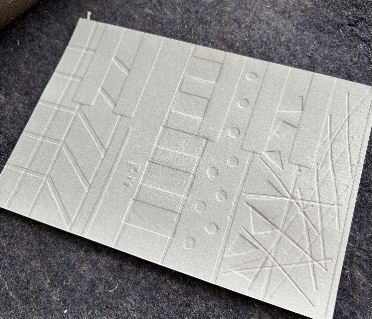

| 2024/3/12 エンボッシング版画 | ||

中学3年生の美術です。 卒業間近ということで、エンボッシング版画のカードを作りました。 厚紙を切り抜いたり、切り抜いたものを貼ったりして、 原版を作り、 エッチング用の版画用紙と重ねて プレス機で、圧をかけます。  ゆっくりハンドルを回して・・  上手くできている予感  くっきり浮かび上がって大成功です。 雪原を跳ねていたキツネが、 うっかり頭から雪につっこんでしまったシーンです。  エッフェル塔と橋  クリスマスカード  きれいな星形を描くのは、実はむずかしい・・  月と湖面、静けさの表現が上手い!  かき氷のような花かご  銀河鉄道かな  おもちゃっぽいアレコレ  お店のロゴマークみたい おしゃれ!  この版を作るのは大変だったはず! よくがんばりました。 私は、ずっとプレス機の前から離れられなかったので、 制作過程は、ほとんど放任。 生徒たちは、自分で発想してどんどん作っていました。 全員の発想力と出来映えに感動です! みんな卒業おめでとう! 希望とともに羽ばたいてね! |

||

| 2024/3/6 あべのハルカス個展 | ||

1月2月の早いこと・・・ 気がついたら、個展まで1ヶ月をきっていました。  会期:4月3日から9日まで 会場:あべのハルカス近鉄本館 タワー館11階美術画廊 前回の個展から4年経ちました。 その間に描きためた日本画作品の展示をします。 描きためたといっても、この4年間は、 ほとんど絹本の研究と試作の繰り返しでしたので、 完成した作品は多くありません。 実験的な制作の発表になりますが、 お近くにお越しの折などに、ご高覧いただけますと幸いです。 |

||

| 2024/2/24 青藤軸装 | ||

先日の青藤は、軸装にすることにしました。 マチエールや背景もきわめてシンプルなので、 表具はちょっとひねりたいところです。  ・・・といっても、変わった表装も思いつかず、 今回も個展出品用なので、 他の額装と統一感を出すため、 同じ表具でいくことにしました。   一番楽しいのは、軸先選びでしょうか。 陶器でできたもの、木製の木地もの、塗りのもの、 金属っぽいもの、動物の角、いろいろあります。  最終的に候補を2つにしぼりました。 どちらも陶製で、 一つは白地に赤みがかった釉薬、 もう一つは緑色に白い釉薬が、 それぞれ垂れ流してあります。 画廊と印刷やさんとで、 DMの打ち合わせをしました。 個展まであと一ヶ月半となりました。 軸装完成は、ぎりぎりになってしまうかも・・。 |

||

| 2024/2/12 絹本寒天引き | ||

先日描いた絹本の「ナンキンハゼ」の切れ端。 絹地の裏には問題なく箔がくっついているように見えますが、 手でもんでみると簡単にはがれました。  めくってみるとこんな感じで、 裏打ち紙にはしっかりとくっついていますが、 絹地への接着は弱いです。 これくらいのほうが、絹への負担が少なくて いいのかもしれませんが、 額装した後、浮いてくるとやっかいなので、 もう少し接着力を高めたいところです。  絹への接着力を上げるには、 やはり布目のメッシュをうめて平らにする必要があると思われます。 濃さや塗り方がよくわからず、 後回しになってきた寒天引きを、 再度試してみることにしました。 水200mlに棒寒天1gをほぐして 半日ほどふやかしたものを15分煮ます。 1gなんてものすごくわずかですが、 寒天は軽いので、1gでも思ったより量がありました。  寒天が冷めないうちに、 絹の裏面にたっぷり塗りました。 塗るというより、やはり引くという感覚です。  なみなみとしっかり溜まるように引きました。 プール状態です。 でも、どれくらいの深さ(?)のプールにしたら良いかよくわからず、 そのあたりはまだ手探りです。 しわになったところに溜まるので、 それも少し心配でした。  しっかり乾かしました。 やはり波打ったところは、寒天濃度の違いがあるようですが、 厚みの違いがわかるほどではありません。 絹地全体に皮膜は作れたのではないかと思います。 メッシュは埋まったと思います。  しばらく置いておいたら、 室温でもすぐに固まってきました。 固さはこれくらいです。 ヘラで押すことができる感じ。  スプーンですくってみると、こんな感じです。 ゆるいゼリーくらいでしょうか。 ゼリーポン酢というのがありますが、 ちょうどそれくらいです。 寒天としてはかなり柔らかいといえるでしょう。 試しに小品を描いてみようと思います。 |

||

| 2024/1/31 絹本九尺藤 | ||

九尺藤の絹本作品の着彩がだいたい終わりました。 絵作りにおいては、マチエールには凝らず、 色数を抑えたのと、表面にキラをかけたくらいで、 シンプルに仕上げてみました。 額装にしようか軸装にしようか、 迷っています。  表面のキラ      |

||

| 2024/1/20 すのまた宿池田屋脇本陣~ギャラリー | ||

豊臣秀吉の出世の地、 一夜城といわれる墨俣城のすぐ近く。 池田屋は、江戸時代、墨俣宿の脇本陣として、 諸大名、奉行代官等の宿所であり、酒屋業も兼ねた豪家でした。 明治時代の濃尾大震災の際に崩壊するものの、 その後、忠実に再現。 しばらく空き家となっていましたが、 このたび、古民家再生のリノベーションが行われ、 宿泊施設、カフェ、ギャラリー、レンタルスペースなどを 兼ね備えた、人々が集う空間として 生まれ変わりました。     効果的に見せている太い梁。 畳アートの仏間、 断熱など見えない部分にも工夫された客室など、 見所は満載なのですが、 今回の私の目的は、ギャラリーです。  「JIKU創 GAKU創展」 和モダンをテーマに、現代の生活に合った、 掛け軸や額を制作している方たちの展覧会です。   小品が多いのですが、 大変ハイレベル、ハイセンスで、珠玉の作品ばかり、 古民家の中で見ていることもあって、 生活に取り入れたことを容易に想像することができます。 四季折々の自然の草花を、部屋にそっと飾るように。 日本画というものは、 もともとそういうものであったはず。 ・・ということを、思い起こさせてくれる展覧会でした。 会期は、4月12日までとかなり長いです。 墨俣城の桜が見頃になるころ、 またいってみようと思います。 |

||

| 2024/1/9 九尺藤を絹本で | ||

アトリエの温度計。 数字が2桁いっているのでまだマシなほう。 冬も夏もきびしい日本家屋。 膠がすぐに固まってしまうのがやっかいです。 新たにスケッチをしようかと思ったけれど、 どうしても、長い房の藤も絹本で描いてみたい。 とにかく描いてみたい。 ・・・と思いました。  絹地に骨描きと隈取り  背景部分に着彩  裏から着彩  背景のコントラストを少しあげました。 4月の個展になんとか間に合わせたいです。 |

||

| 2024/1/3 ナンキンハゼ | ||

ナンキンハゼ M4 日本画 絹本 絹裏に、虹彩箔を押しました。 ナンキンハゼは、紅葉も美しいのですが、 葉の色はあえて抑えてみました。 新しい年の始まりは、 災害に事故、そしてまだ続く戦争・・・。 人類であるが故の困難や試練。 どうか全ての人々が平穏に暮らせる日が来ますように。    |